Quand la recension de l’essai La doctrine invisible croise les résultats de l’enquête sur les Belges « Ceci n’est pas une crise »… Appel (très) urgent à un nouveau récit de société et à une action (beaucoup) moins modeste.

“La liberté d’une démocratie n’est pas en sécurité si le peuple tolère la montée du pouvoir privé au point où il devient plus fort que son État démocratique lui-même. C’est là, par essence, du fascisme”.

Franklin Roosevelt, avril 1938, s’adressant au Congrès américain

Serions-nous proches, précisément, de ce point de basculement ?

C’est la thèse défendue par le journaliste anglais du Guardian George Monbiot et l’activiste américain Peter Hutchison (co-réalisateur de Requiem pour le rêve américain, documentaire sur Noam Chomsky) dans la stimulante et très fine déconstruction de l’idéologie, dominante aujourd’hui, qu’est le néolibéralisme ; et ce, dans leur ouvrage commun : La doctrine invisible – Histoire secrète du néolibéralisme (Et comment il en est arrivé à contrôler nos vie)1.

Le néolibéralisme, bombe à neutrons politique

Monbiot et Hutchison y retracent en détail l’histoire du néolibéralisme. Le terme de “néolibéral” a été inventé, nous apprennent-ils, lors d’une conférence à Paris, en 1938, porté par quelques théoriciens clés comme Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, deux Autrichiens exilés qui considéraient le New Deal de Franklin Roosevelt aux États-Unis et l’État-providence britannique en plein essor comme des expressions du collectivisme. De la création en 1947 par Hayek de la première organisation de promotion du néolibéralisme, la Société du Mont-Pèlerin, jusqu’aux travaux de Milton Friedman qui a fait, dans les années 60, de la liberté d’entreprise la première des libertés individuelles, le néolibéralisme s’est définitivement imposé à la fin des années 1970. “Accélérateur explosif du capitalisme”, il est venu combler le vide idéologique qui résultait de la crise économique d’alors. Depuis le début du XXIe siècle, le nombre de disciples de cette idéologie a augmenté et surtout, beaucoup d’entre eux se sont radicalisés.

Dominante, et souvent imperceptible, car naturalisée, elle a progressivement infiltré tous les aspects de la société – éducation, santé, environnement, relations sociales – jusqu’à s’imposer comme une vérité incontestable. « Désormais nous sommes tous des néolibéraux » (p.13) posent, comme constat de départ, les deux auteurs. Pas faux !

« Elle nous martèle que l’état naturel de la société humaine est la compétition, que nous sommes fondamentalement égoïstes et avides, et que ces traits sont non seulement normaux, mais souhaitables. Elle nous pousse à nous voir uniquement comme des individus isolés. Or, les crises ne peuvent être résolues que par l’action politique et collective. Le résultat est catastrophique : les pires personnes possibles sont aux commandes au pire moment possible » analyse Monbiot (l’essai est paru avant l’accession de Trump à la présidence des Etats-Unis, NDLR).

Les auteurs nous proposent notamment une métaphore puissante : le néolibéralisme est comparable à une « bombe à neutrons politique » : « C’est une métaphore qui illustre parfaitement ce qu’il se passe : comme une bombe à neutrons qui tue les êtres vivants mais laisse les bâtiments intacts, le néolibéralisme vide la politique de son contenu démocratique tout en maintenant ses structures apparentes. » Et encore : « les structures comme les élections et les parlements tiennent debout, mais après l’irradiation des forces du marché, il ne reste que peu de pouvoir politique pour occuper l’espace derrière les façades. Le réel pouvoir se déplace vers d’autres forums, inaccessibles aux citoyens ordinaires : des réunions discrètes, en coulisses, entre les ministres du gouvernement et les lobbyistes des entreprises ; des dîners de collectes de fonds et des voyages ; des traités commerciaux et des juridictions offshore ; des réunions privées lors des sommets économiques… Parce que les électeurs exigent des limitations du pouvoir économique, la démocratie est le problème que le capital s’efforce toujours de combattre. Et le néolibéralisme est le moyen de le résoudre ». (p80)

Les « hommes forts »

Le consensus néolibéral au sein des partis dominants a fini par tuer l’espoir en politique, ce qui a ouvert la voie à des leaders populistes, soutenus par quelques broligarques, qui se sont faufilés dans la brèche pour porter le néolibéralisme à un tout autre niveau, prônant la destruction des services publics, l’austérité extrême, le remplacement du pouvoir public par le pouvoir privé. Le néolibéralisme prétend que la politique n’est pas le lieu où les décisions importantes doivent être prises, tout en individualisant les responsabilités, cassant par la même toute possibilité pour le collectif d’avoir droit au chapitre.

« Tandis que le néolibéralisme érode le choix démocratique, brise les communautés, détruit la sécurité économique, [ainsi que le climat et la biodiversité], et permet aux riches d’accaparer ce qu’ils veulent, et alors que les partis politiques ne parviennent pas à proposer d’alternatives, de remèdes ou d’espoir, des hommes comme Trump, Johnson, Modi, Netanyahou, Poutine, Orban, Milei, Erdogan, Wilders, Bolsonaro, Meloni, Le Pen, Weidel… saisissent leur chance. De tels « hommes forts » – qui prétendent être les défenseurs des laissés-pour-compte et des dépossédés, armés de la promesse d’un retour aux valeurs traditionnelles – font appel à ceux que le système a trahis. Mais une fois au pouvoir, ils intensifient les deux principales fonctions résiduelles de l’État : donner encore plus de pouvoir aux riches et écraser la dissidence. » (p82)

Une autre caractéristique de ces « hommes forts » est de s’attaquer à l’État de droit. Ce 14 mars 2025, Donald Trump s’est exprimé au sein même du ministère américain de la Justice. « Tout ce que je vais faire, c’est exposer ma vision » explique-t-il, « ce sera leur vision, en fait, mais ce sont mes idées ». Dans la foulée, JD Vance, vice-président (et juriste) affirmait « les juges ne sont pas autorisés à contrôler le pouvoir légitime de l’exécutif.» Et Elon Musk : « Sans réforme judiciaire, ce qui signifie qu’au moins les pires juges soient mis en accusation, il n’y aura pas de véritable démocratie en Amérique », les pires juges étant ceux qui se sont opposés aux activités brutales et souvent illégales du DOGE, le département de Musk2. Moins spectaculaire, mais tout aussi inquiétant : Bruno Retailleau, Ministre de l’intérieur français : « l’État de droit, ça n’est pas intangible ni sacré ». En Italie, les tensions entre l’exécutif et la magistrature ont commencé dès l’arrivée de Berlusconi au pouvoir en 1994 et se cristallisent aujourd’hui autour de la question migratoire et du centre italien de détentions des migrants installé en Albanie3.

On sait pourtant qu’il n’existe pas de démocratie et de liberté sans État de droit : « la démocratie repose sur la concurrence des idées qui, pour s’exercer, exige elle-même le respect de règles, dont la mise en œuvre nécessite un arbitre, un juge »4.

Mais outre le pilier que constitue le système judiciaire, les « hommes forts » s’attaquent à deux autres piliers que sont les médias et les universités. En la matière, Trump bat ses modèles que sont la Hongrie d’Orban et la Pologne du PiS5. Trump vient notamment de couper, ce mercredi 19 mars, les financements de médias publics américains internationaux : « les contribuables ne seront plus tenus de payer pour la propagande radicale » justifie le président pendant que Musk déclare : « C’est juste des gauchistes fous que se parlent entre eux tout en sifflant un milliard de dollars aux contribuables ».

Pour nombre de ces « hommes forts », la loyauté personnelle envers le dirigeant, eux en l’occurrence, prime avant tout autre considération.

La faille psychique profonde dont plusieurs de ces personnalités font montre offre une explication plausible à l’hyper narcissisme compensatoire qui les caractérise.

En Belgique aussi…

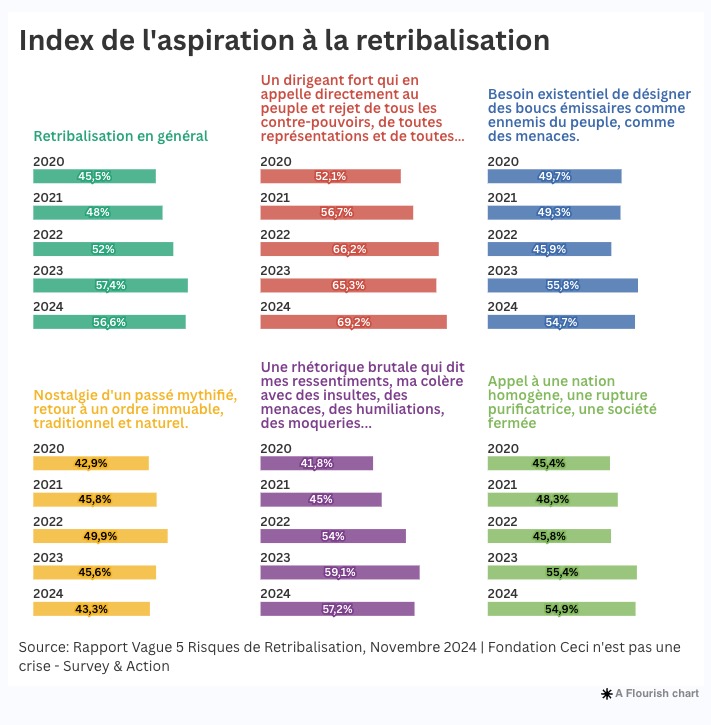

Je ne peux m’empêcher, s’agissant des « hommes forts », de faire un détour vers la dernière enquête « Ceci n’est pas une crise » parue ce mois de mars 2025, chez nous, en Belgique6.

S’il convient, comme pour toute enquête, d’adopter un regard critique sur sa méthodologie et la portée réelle de ses résultats, il faut également apprécier les constats qu’elle révèle et les intégrer aux analyses en cours de la société.

On peut y lire que 69% des sondés voudraient « un dirigeant fort qui appelle directement au peuple, mais aussi un rejet de tous les contre-pouvoirs (des juges, des journalistes, des intellectuels, …), de toutes représentations de toutes les élites » ! Et que 56,6% des Belges se retrouvent dans une vision sociétale qui, outre cet appel à « l’homme fort », comporte :

- un besoin existentiel de désigner des boucs émissaires,

- une nostalgie des valeurs traditionnelles, d’un ordre naturel des choses,

- un accord avec une rhétorique brutale

- et enfin, une société fermée et homogène.

Les auteurs de l’enquête parlent d’une aspiration à la retribalisation.

Il y a manifestement là un appel à des hommes politiques autoritaires sur fond de récession démocratique, laquelle peut être notamment objectivée par le rejet de contre-pouvoirs dont l’existence est pourtant un des signes tangibles d’une saine démocratie.

La servitude volontaire

Si l’on pointe du doigt les « hommes forts », on oublie trop facilement qu’ils ne seraient rien sans celles et ceux qui les plébiscitent… C’est déjà ce que La Boétie démont(r)ais en 1576, dans son « Discours de la servitude volontaire »7. L’analyse des liens entre la servitude volontaire selon La Boétie et la montée au pouvoir de leaders populistes contemporains révèle des mécanismes psychologiques et sociaux persistants dans notre rapport au pouvoir politique.

Le paradoxe identifié par La Boétie – le fait que des millions de personnes acceptent volontairement d’être dominées alors qu’elles pourraient collectivement s’affranchir – reste, on vient de le voir, d’une actualité troublante.

Les populistes d’aujourd’hui s’appuient sur le consentement actif ou passif des populations, exploitant les peurs, les ressentiments et les désirs de protection pour établir ou renforcer leur autorité. La manipulation des émotions, la simplification du discours politique et la création de systèmes pyramidaux de domination constituent des tactiques communes qui traversent les époques.

La solution proposée par La Boétie – le refus collectif de servir – nous rappelle aussi que tout pouvoir, même le plus apparemment solide, repose en définitive sur le consentement de ceux qu’il domine.

Comprendre les mécanismes de la servitude volontaire constitue ainsi une première étape essentielle vers l’émancipation, tant individuelle que collective, face aux dérives autoritaires des populismes contemporains.

Pointons encore que, selon cette enquête, 7 Belges sur 10 « subissent leur vie » et pensent que leurs enfants vivront moins bien qu’eux…

A la fois, il y a de la peur là-dedans et ça fait peur ces chiffres, cette évolution. Du coup, petite pause, petit clin d’œil et aussi suggestion de se renseigner sur la peur avec cette vidéo de présentation du « pouvoir du suricate »8…

Un nouveau récit pour sortir de la sinistrose

Mais revenons à La Doctrine Invisible. Son bilan est assez sinistre. Les marchés ont été déréglementés, les syndicats écrasés, les services publics privatisés. Cette ère s’est soldée par un échec patent : une croissance faible, une richesse confisquée par les plus riches, une démocratie abîmée et un climat déréglé – selon le bilan de l’Organisation Mondiale métrologique, 2024 sonne le dépassement des 1,5° de l’Accord de Paris et est l’année la plus chaude depuis 175 ans, la concentration de gaz à effet de serre a atteint un sommet inégalé depuis 800.000 ans, le niveau des océans monte plus vite que prévu et il n’y a jamais eu autant de déplacés climatiques9. Et on constate une sinistrose bien installée…

« Pour s’attaquer au néolibéralisme, il faut d’abord reconnaître et apprécier son génie : un génie collectif, produit par une armée d’universitaires, d’économistes, d’intellectuels, de psychologues sociaux et d’experts en relations publiques, tous achetés et payés pour parfaire et conditionner la doctrine en vue de sa consommation publique » posent comme préambule Monbiot et Hutchison (cette description est très bien étayée par des faits précis tout au long de l’ouvrage NDLR).

Mais c’est loin d’être suffisant, comme ne l’est pas, bien qu’il soit aussi indispensable, le recours à l’argumentation raisonnable sur fond d’arguments scientifiques avérés. « L’humain est une créature de récit » avancent nos auteurs. Et il existerait un type de récit, très classique, mais très efficace, dont la structure pourrait servir de modèle dans l’élaboration d’un nouveau récit : c’est la structure propre au récit de restauration. En hyper ramassé : « C’est le désordre, causé par des forces puissantes et néfastes, et les intérêts de l’humanité sont mis à mal. Des héros arrivent et s’attaquent aux dites forces et, contre toute attente, ils triomphent. L’harmonie est de retour ». Un grand classique, certes, présent tant dans la Bible que dans le Seigneur des anneaux ou Harry Potter, mais qui fonctionne.

Le néolibéralisme l’a également utilisé : « Le pays est en proie au désordre, provoqué par les forces puissantes et néfastes d’un État dominant et tentaculaire, dont les tendances collectivistes ont écrasé la liberté, l’individualisme et toute opportunité. Mais le héros de l’histoire, l’entrepreneur en quête de liberté, combattra ces puissantes forces. Il fera reculer les restrictions paralysantes de l’État et, en créant de la richesse et des opportunités qui profiteront à tous, rétablira l’harmonie dans le pays. »

Il parait évident que nous sommes à un moment charnière pour faire émerger un nouveau récit ! Il « [Celui] que nous devons raconter doit parler au plus grand nombre possible de gens, au-delà des clivages politiques. Il doit faire écho à des besoins et des désirs profonds. Il doit être simple et intelligible, et ancré dans la réalité. » (p218) Et il ne s’agit bien sûr pas de promouvoir de nouveaux christs, mais bien un projet éminemment collectif.

L’entraide est au fondement de l’humain

Notre vision du genre humain est, rappellent Monbiot et Hutchison, encore fortement imprégnée de la vision hobbesienne selon laquelle la compétition nous serait intrinsèque. De nombreuses études multidisciplinaires récentes nous montrent, au contraire, que la solidarité constitue un mécanisme évolutif antérieur à la compétition formalisée dans l’histoire humaine : altruisme, empathie, recherche d’un monde meilleur… sont des caractéristiques centrales de l’être humain. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, notamment, en ont fait un livre : L’entraide, l’autre loi de la Jungle. Le discours dominant de notre époque nous pousse à la compétition, encourage les conflits, nous pousse à avoir peur et à nous méfier les uns des autres. Il affaiblit les liens sociaux et nous rend soit découragés et apathiques, soit violents.

La dimension collective est incontournable dans cette ouverture à l’autre.

Le besoin d’appartenance est très important. Mais, pour répondre à celui-ci, « le fascisme cherche à établir un réseau d’adhésion, qui rassemble des gens issus d’un groupe homogène. Son antithèse est un réseau de passerelles, qui rassemble des gens venus de groupes différents. C’est seulement en construisant des communautés de passerelles suffisamment riches et dynamiques que nous pouvons espérer contrecarrer l’envie des gens de se terrer dans la sécurité d’une communauté d’adhésion se défendant contre l’Autre. » (p.221)

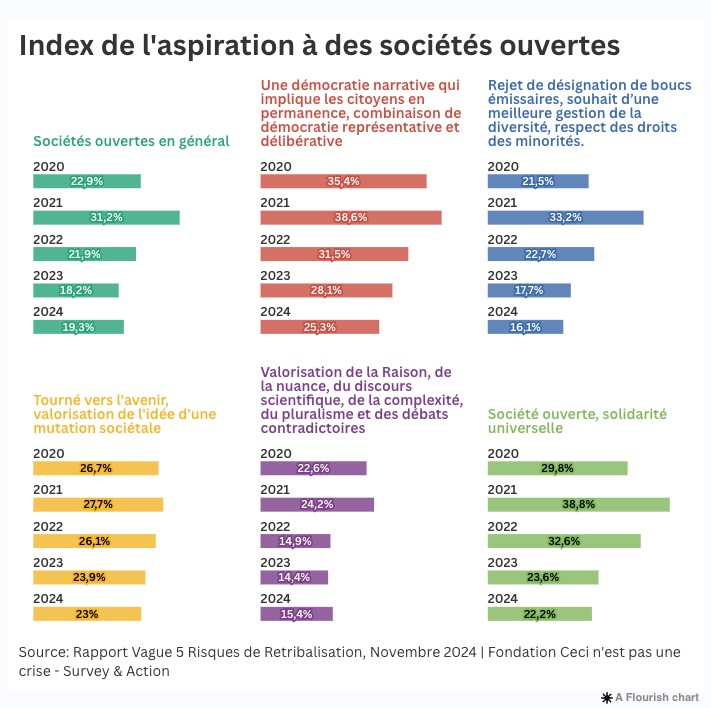

Ce réseau d’adhésion correspond assez bien au schéma de la retribalisation de l’enquête citée plus haut. Mais, face à cette retribalisation, ses auteurs pointent les volontés de « sociétés ouvertes », qui rassemblent 19,3% des Belges, ce qui en soit n’est pas mal. Cinq valeurs se dégagent :

- Gouvernance : le souhait d’une démocratie narrative qui implique les citoyens en permanence, combinaison de démocratie représentative et délibérative (panels citoyens, etc.).

- Bouc émissaire : le rejet de désignation de boucs émissaires, souhait d’une meilleure gestion de la diversité, respect des droits des minorités.

- Avenir valorisé : tourné vers l’avenir, les projections de refondation, la valorisation de l’idée d’une mutation sociétale profonde.

- Rhétorique : la valorisation de la raison, de la nuance, du discours scientifique, de la complexité, du pluralisme, et du débat contradictoire.

- Nation : la nation est un contrat entre citoyens rassemblés par des valeurs et projets. Une société ouverte, une solidarité universelle.

Cette volonté de société ouverte entre en résonance, me semble-t-il, avec les réseaux de passerelles de Monbiot et Hutchison

Ce qui ne peut être volé

Deux mots clés me viennent, sur les dimensions essentielles de ce récit à construire (qui est déjà, d’ailleurs, en marche) : « collectif » et « soin (care »). Ce qui me redirige vers la Charte du furtif – ce qui ne peut être volé – proposée par Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio.

La philosophe insiste particulièrement sur le fait qu’une philosophie du soin peut se définir comme une phénoménologie du politique au sens où elle donne à voir ce que la société tend à cacher, elle rend visibles les invisibilités politiques, autrement dit tous ceux que les systèmes socio-économiques, politiques et culturels ont rendus « invisibles », plus vulnérables qu’ils ne le sont inauguralement, précisément par désaveu de leur singularité, dévalorisation et stigmatisation de leur dépendance.

Pour alimenter ce récit, Monbiot et Hutchison font également référence aux travaux d’Elinor Ostrom et Murray Bookchin .

Les travaux récents d’Olivier Hamant (robustesse, incohérence…), d’Isabelle Stengers, de Bruno Latour, d’Anna Tsing, de Baptiste Morizot, de Dominique Bourg, de Corinne Pelluchon, de David Graeber, de David Abram, d’Emilie Hache10, de Christian Arnsperger11 et de tant d’autres s’inscrivent de près ou de loin dans cette analyse de l’impasse de notre modèle sociétal actuel et de l’urgence d’un changement radical. Et plein de projets concrets de toutes sortes, surtout au niveau local, existent et témoignent d’une volonté de changement. Mais le combat reste disproportionné pour l’instant.

Les points de bascule (ou : au-delà du réformisme)

Le dernier chapitre de l’essai insiste, lui, avec force, sur l’abandon de la théorie du changement actuelle, qui est celle de l’approche progressive (ou incrémentale, ou encore réformiste) qui est « trop modeste pour briser la conspiration du silence qui entoure notre grand problème. Seule une demande de changement de système, en s’opposant directement aux pouvoirs qui nous poussent au désespoir sociétal et à la destruction de la planète, a le potentiel de faire face à l’ampleur de nos problèmes. » (p245) Cette conviction vient d’une connaissance approfondie des systèmes complexes.

La critique par le philosophe belge Marc Maesschalck, des politiques dites réformistes menées depuis 40 ans, est éclairante12 pour se faire une opinion sur la question. Le « réformisme » se caractériserait par une double dimension :

- sur le plan économique, il s’appuie sur la théorie de l’agent principal : l’intérêt dominant, si on le sauvegarde, offre des garanties par rapport à la redistribution de la richesse. C’est un raisonnement prudentiel, qui est optimal sur le court terme. Mais le court terme mène droit dans le mur.

- la politique des groupes d’intérêt : en parallèle de ce qui constitue la démocratie formelle de représentation, laquelle fonctionne cahin-caha, on favorise l’intéressement de différents lobbys à la prise de décision collective, ce qui s’apparente à une forme de démocratie directe du lobbyisme.

Le réformisme serait, poursuit-il, incapable de remettre en question l’équilibre des intérêts dominants. Sa technique fondamentale est de différer l’urgence. « Or, nous n’échapperons plus à l’urgence, il faut s’inscrire démocratiquement dans cette urgence ! »

Monbiot : « La question la plus importante à laquelle l’humanité ait jamais été confrontée est de savoir si nous pouvons atteindre les points de bascule sociaux avant d’atteindre les points de bascule environnementaux. » (p248)

Il est donc urgent de lever la cape d’invisibilité qui masque ce néolibéralisme dans lequel nous baignons sans nous en rendre compte, et ainsi de révéler ses failles, ses obscurités et ses tromperies. « Il s’agit de révéler ce qui a été caché. Il s’agit de dire leurs noms » (p248).

Oui, il y a urgence.

Crédit image illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

- George Monbiot, Peter Hutchison, La doctrine invisible – Histoire secrète du néolibéralisme (Et comment il en est arrivé à contrôler nos vie), Editions du Faubourg, 2025, 256pp. ↩︎

- Toutes ces citations sont issues d’un article du journal Le Monde, Trump déterminé à mettre au pas le système judiciaire, Gilles Paris, Le Monde, dimanche 16 et lundi 17 2025, p2. ↩︎

- En Italie, Giogia Meloni entre en guerre contre les juges, Le Monde, Allan Kaval, https://www.lemonde.fr/international/article/2024/11/13/en-italie-giorgia-meloni-en-guerre-contre-les-juges_6391449_3210.html, consulté le 19 mars 2025. ↩︎

- Aurélien Antoine, professeur de droit public à l’université Jean-Monet à Saint-Etienne, in L’Europe, nouveau « monde libre », Philippe Bernard, Le Monde, dimanche 16 et lundi 17 2025, p30. ↩︎

- L’élève Trump a dépassé ses maîtres, Sylvie Kauffmann, Le Monde, 20/03/2025, p.29 ↩︎

- Toutes les informations, tableaux et graphiques sur cette enquête proviennent de l’article de la RTBF : Guillaume Woelfle avec Sophie Mergen, Enquête « ceci n’est pas une crise » : 7 Belges sur 10 souhaitent un leader politique fort sans contre-pouvoirs, https://www.rtbf.be/article/enquete-ceci-n-est-pas-une-crise-7-belges-sur-10-souhaitent-un-leader-politique-fort-sans-contre-pouvoirs-11514588, consulté le 16 mars 2025. ↩︎

- La Boétie, Discours de la servitude volontaire, GF Flammarion, Paris, 1983, 238pp ↩︎

- Pablo Servigne est loin d’être un inconnu chez Canopea. Nous l’avons interviewé (https://www.canopea.be/interview-de-pablo-servigne-collapsologue/) en parallèle de la réalisation collective d’un dossier sur l’effondrement (https://www.canopea.be/wp-content/uploads/2019/02/DossierOK_Effondrement.pdf). ↩︎

- Le réchauffement a battu tous les records, Michel De Muelenaere, Le Soir, 19/03/2025, p 7 ↩︎

- Emilie Hache, Ce à quoi nous tenons, propositions pour une écologie pragmatique, Paris, La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 2011, 247 p. ↩︎

- Christian Arnsperger, Docteur en sciences économiques, professeur en durabilité et anthropologie économique au sein de l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de la Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE), dans son livre L’existence écologique. Critique existentielle de la croissance et anthropologie de l’après-croissance, Edition du seuil, 2023. ↩︎

- Marc Maesschalck, Stratégie du Mouvement social, Du réformisme démocratique à la refondation, Intervention dans le cadre de la 99è Semaine Sociale du MOC, avril 2020. Voir une démonstration de la chose, relative aux politiques de mobilité ici (https://www.canopea.be/au-dela-du-reformisme-des-politiques-de-mobilite/) ↩︎

Faites un don

Faites un don