Au vu des derniers inventaires, réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports semble toujours s’apparenter à un vœu pieux. De même, il est à craindre que l’ambition de ne pas dépasser 100 décès sur les routes wallonnes d’ici 2030 soit très difficile à concrétiser. Or, une mesure simple et aux multiples « effets collatéraux » bénéfiques permettrait de grandement faciliter l’atteinte de ces deux objectifs : la réduction des vitesses sur l’ensemble du réseau routier.

Les transports, maillon faible de la décarbonation

Dans sa déclaration de politique régionale (DPR), le Gouvernement s’engage à « [réviser] le Plan Air Climat Energie 2030 en intégrant et hiérarchisant par ordre de priorités les mesures dont les impacts les plus significatifs auront été démontrés. […] Les mesures et objectifs sectoriels seront ainsi révisés pour permettre la fixation d’une trajectoire, tout en permettant de la souplesse dans la mise en œuvre. Un processus de rapportage public régulier des mesures sera mis en place. »

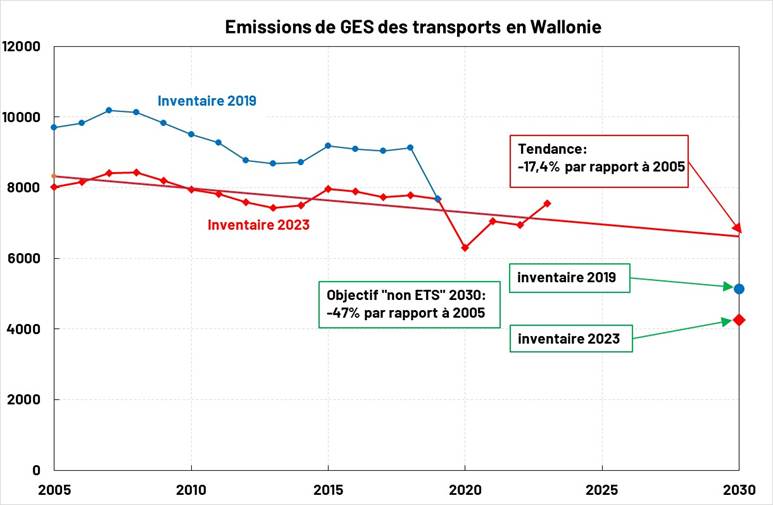

Ceci est plus que nécessaire pour le secteur des transports, comme l’illustre la figure 1 ci-dessous. Y sont présentées les émissions des transports en Wallonie depuis 2005 selon l’inventaire 2019 (publié en 2020) et l’inventaire 2023 (publié en 2024). Ce dernier donne des valeurs nettement plus basses en raison d’une révision de la méthodologie de calcul1. Quoiqu’il en soit, l’évolution sur les 20 dernières années n’apparaît pas compatible avec l’atteinte de l’objectif général fixé aux secteurs « non ETS ». Ceux-ci (transports, résidentiel, agriculture, déchets, tertiaire non-ETS, industrie non-ETS, énergie non-ETS et autres) sont visés par le règlement « Effort sharing regulation » (ESR) qui fixe à la Belgique un objectif de réduction de 47% sur la période 2005-2030. L’ensemble de ces secteurs a vu ses émissions diminuer de 26% sur 2005-2023 (moyenne : un peu plus de 1,4% par an) ; il reste donc un « petit » effort de 21% à faire sur 2023-2030 (moyenne : 3% par an…). Les transports, qui représentaient 38% des émissions non-ETS en 2023, sont particulièrement problématiques : leurs émissions n’ont baissé que de 6% sur 2005-2023 ; de plus, leurs émissions 2023 étaient 6% plus élevées que les émissions 2022 … Toute mesure de réduction efficace, rapide à mettre en œuvre et aux effets immédiats est donc plus que bienvenue. C’est le cas d’un abaissement généralisé des vitesses pratiquées sur le réseau routier.

L’insécurité routière

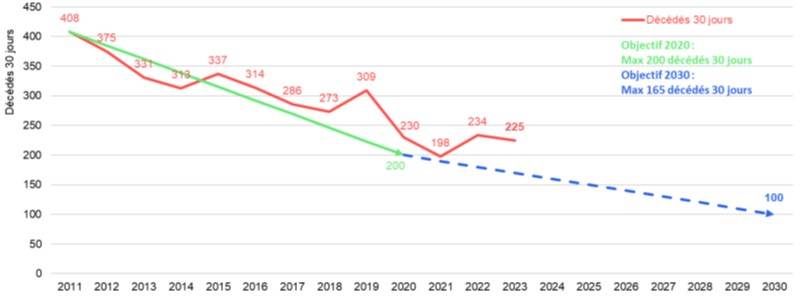

Dans son rapport présentant les chiffres clés des accidents en Wallonie en 2023, l’AWSR souligne que « Après un minimum historique en 2021 suivi malheureusement d’une forte hausse en 2022, l’année 2023 enregistre une légère baisse du nombre de décédés 30 jours en Wallonie avec 225 tués, soit -4% par rapport à 2022 et -24% par rapport à 2019. Le nombre de tués sur les routes wallonnes reste malgré tout supérieur (de 32%) au nombre maximum de tués que l’on aurait « dû » théoriquement comptabiliser cette année si l’on souhaite atteindre l’objectif de maximum 100 décès sur les routes en 2030. » La situation est donc critique, comme l’illustre la figure 2 ci-dessous – critique par rapport aux objectifs politiques, mais surtout intolérable en termes de souffrances humaines.

Relevons par ailleurs que, outre les 225 personnes tuées en 2023, 808 ont été gravement blessées ; l’atteinte de l’objectif de 400 blessés graves maximum en 2030 constitue également un défi dont on se demande, aujourd’hui, comment le relever. Les Etats généraux de la Sécurité routière en Wallonie, qui se clôtureront en novembre 2025, ont pour but d’apporter des réponses concrètes à ces interrogations. La réduction de la vitesse maximale admissible (VMA) fait assurément partie des solutions les plus efficaces. Les experts indépendants en sécurité routière sont unanimes à ce sujet.

VMA : pour un nouvel arbitrage

On déplorait 1 057 décès sur les routes wallonnes en 1973. Le chemin parcouru depuis est impressionnant. Comme l’analyse très bien l’AWSR : « toutes les mesures qui ont été prises depuis 1973 (qu’elles soient d’ordre législatif, répressif, infrastructurel, de la conscientisation ou de la formation des usagers, de la sécurisation des véhicules, etc.) sont parvenues collectivement et (quasi) continuellement à réduire le nombre de victimes mortelles de la route ». Beaucoup de ces mesures (obligation du port de la ceinture de sécurité, réduction de la VMA, radars, diminution de l’alcoolémie tolérée au volant, …) ont été, dans un premier temps, combattues (parfois très violemment), dénoncées comme « liberticides », calomniées, tournées en ridicule … avant que la démonstration de leurs effets bénéfiques ne les fasse accepter par la grande majorité des automobilistes.

Selon le European Transport Safety Council (ETSC), « 2 100 vies pourraient être sauvées chaque année si la vitesse moyenne diminuait de seulement 1 km/h sur l’ensemble du réseau routier européen. »2 L’ETSC tire cette conclusion de l’observation attentive des faits et de leur analyse scientifique. Faits qui ne cessent de confirmer ce que l’on sait de longue date et qui relève de l’évidence : quand les vitesses pratiquées augmentent, le risque d’accidents augmente, le risque de blessures corporelles augmente davantage et plus encore le risque de décès.

La détermination de la VMA (et le contrôle/sanction de son respect) sur les différents éléments du réseau routier revêt donc une très grande importance. La VMA choisie résulte d’un arbitrage politique entre le désir de permettre aux différents usagers de la route (privés comme professionnels) de se déplacer rapidement d’un point A à un point B et le souhait de limiter les impacts négatifs de ces déplacements.

Cet arbitrage dépend du contexte (marché de l’énergie, tensions géopolitiques, perception des enjeux climatique et de sécurité routière …) dans lequel il a été mené. Il devrait donc, en toute logique, faire l’objet d’une remise en cause lorsque les éléments du contexte l’imposent. C’est ce que certaines régions et pays ont réalisé ces dernières années (Espagne, Pays de Galles, Irlande …) sur base d’une nouvelle priorisation des enjeux de sécurité routière et d’environnement, avec des résultats qui confirment les effets bénéfiques d’un abaissement de la VMA.

Pour certain·e·s, est inacceptable l’idée que l’on puisse les empêcher de rouler à la vitesse qu’ils ou elles désirent. Pour d’autres, l’inacceptabilité se trouve dans le fait de laisser perdurer des comportements qui ont eu pour conséquence de leur enlever un être cher, de le blesser gravement, de le mutiler à vie … Il n’est pas tolérable que le message des un·e·s, faisant fi de toute solidarité, rende inaudible celui des autres, qu’il soit accordé à ce premier message plus d’attention politique qu’au second et que la question de l’abaissement de la VMA demeure un tabou politique.

30, 70, 100 : à vitesse raisonnable vers un futur désirable

Diminuer la vitesse maximale autorisée (VMA) permet de réduire la consommation d’énergie des transports et d’en diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de limiter l’impact sur la santé humaine et la biodiversité, d’apaiser les espaces publics, de rendre plus agréable, plus aisée et plus sûre la pratique des modes actifs et d’améliorer la sécurité routière.

La Belgique et, dans une moindre mesure, la Wallonie, peinent actuellement à identifier et mettre en œuvre les actions concrètes leur permettant d’atteindre les objectifs climatiques et de sécurité routière. Dans ce contexte, Canopea recommande de redéfinir de nouvelles VMA, mieux adaptées aux enjeux actuels, et de se doter des moyens de les faire respecter. Très concrètement, Canopea recommande de :

- instaurer le 30 km/h comme vitesse par défaut en agglomération (le 50 km/h pouvant être maintenu sur les itinéraires de transit) ;

- abaisser la VMA sur les voiries interurbaines :

- à 70 km/h là où elle est actuellement fixée à 90 km/h ;

- à 50 km/h là où elle est actuellement fixée à 70 km/h ;

- plaider auprès des autorités fédérales pour que la VMA sur autoroute soit abaissée à 100 km/h ;

- prévoir les moyens budgétaires et humains nécessaires pour assurer le respect de la VMA sur l’ensemble du réseau routier.

Sur le plan climatique, ces mesures permettraient, à très court terme, de faire baisser de 280 ktCO2 (soit 4% de leur valeur actuelle) les émissions de GES des transports en Wallonie.

Pour plus de détails, on se référera utilement au récent briefing de Canopea.

Crédit image illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

- Pour de plus amples explications, se référer à la note 3 au bas de cette page du site de l’AWAC : https://awac.be/inventaires-demission/emission-de-ges25/ ↩︎

- Adminaite T. 2019. Reducing speed in Europe – PIN Talk ↩︎

Faites un don

Faites un don