[Le texte présenté ici est un extrait d’un rapport à paraitre d’ici la fin de l’année]

Introduction

L’électrification du parc automobile pourrait permettre de se rapprocher des objectifs climatiques de la Belgique. Toutefois, le potentiel d’une telle transition est limité sur deux aspects. Premièrement d’un point de vue temporel. En effet, la transition du parc automobile vers le tout électrique est un processus long, sujet à une forte inertie liée au taux de remplacement, et donc à la durée de vie, des véhicules. Or, les Belges tendent de plus en plus à garder longtemps leurs véhicules. Deuxièmement d’un point de vue de l’ampleur de la réduction. En effet, les véhicules électriques, s’ils sont souvent considérés comme « zéro-émission », émettent davantage de gaz à effet de serre que les véhicules thermiques lors du processus de production (notamment de la batterie). Cela mène à une baisse limitée, de l’ordre de 65% en Belgique, ce qui correspond à une division par 2,85 des émissions. Si des améliorations peuvent être réalisées d’ici 2030, notamment en matière d’intensité carbone du mix énergétique, on ne peut s’attendre, dans le meilleur des cas (100% d’électricité photovoltaïque), qu’à une réduction de 83%, soit une division par 6 environ des émissions. L’électrification du parc automobile est donc une condition nécessaire, mais non suffisante, à la réalisation des ambitions climatiques de la Belgique.

Face à ce constat, il est urgent de revoir notre manière d’utiliser la voiture. Pour ce faire, il est possible de travailler sur plusieurs aspects. Premièrement, une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre peut être atteinte en roulant moins. Deuxièmement, il est également possible de rouler autrement, par exemple de manière plus apaisée (moins de cycles accélération-décélération) ou en favorisant le covoiturage. Enfin, il est également possible de rouler mieux, c’est-à-dire avec un véhicule plus efficace énergétiquement. Cette troisième option intègre l’électrification du véhicule, mais également le choix de véhicules plus modestes (plus légers et moins puissants notamment).

Afin d’objectiver l’adhésion et l’acceptabilité pour une série de mesures soutenant un usage plus sobre énergétiquement des voitures, nous avons effectué un sondage auprès de 1600 résidents belges. Après une série d’analyses qualité, 329 réponses ont été exclues, menant à un échantillon final de 1270 réponses (400 bruxellois.e.s, 466 flamand.e.s et 404 wallon.ne.s). Afin d’obtenir un avis représentatif de celui de la population Belgique, les réponses ont été pondérées par région de domiciliation en utilisant les données démographiques issues du census de 2021.

Mesures analysées

Afin d’identifier une série de mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des voitures, nous avons passé en revue la littérature existante (tant scientifique que grise), qui a mené à l’identification de 49 mesures possibles. Nous avons ensuite sélectionné 15 mesures permettant d’obtenir une diversité en termes de levier d’action mobilité, de type d’instrument, d’échelle institutionnelle et de groupe cible (Tableau 1).

| Code | Mesure | Levier d’action | Type d’instrument | Echelle institutionnelle |

| A_KT | Mise en place d’une tarification kilométrique | Distance parcourue | Inciter | Régionale |

| A_FT | Instauration d’une taxe carbone sur le carburant | Distance parcourue | Inciter | Fédérale |

| A_DFC | Suppression des cartes carburants dans le calcul de l’avantage toute nature | Distance parcourue | Inciter | Fédérale |

| A_SLH | Reduction de la vitesse maximale autorisée sur autoroute à 100 km/h | Éco-conduite | Contraindre | Fédérale |

| A_VSR | Installation de panneaux suggérant de rouler moins vite que la vitesse maximale autorisée sur autoroute | Éco-conduite | Influencer | Régionale |

| A_DSL | Installation de systèmes de régulation dynamique des vitesses sur autoroute | Éco-conduite | Agir | Régionale |

| A_KTO | Mise en place d’une tarification kilométrique divisée par le nombre de passagers | Covoiturage | Inciter | Régionale |

| A_CSL | Aménagement de bandes réservées au covoiturage | Covoiturage | Agir | Régionale |

| A_LDZ | Mise en place de Zones à Faible Danger (limitant la circulation lourds et puissants) | Véhicules modestes | Contraindre | Régionale ou Locale |

| A_ES | Création d’un éco-score obligatoire pour les véhicules neufs vendus (thermiques et électriques) | Véhicules modestes | Informer | Européenne |

| A_RTM | Augmentation de la taxe de mise en circulation pour les véhicules les plus lourds | Véhicules modestes | Inciter | Régionale |

| A_TDC | Réduction de la déduction fiscale des voitures de société pour les véhicules les plus lourds | Véhicules modestes | Contraindre | Fédérale |

| A_SCE | Interdiction de vente de véhicules thermique | Électrification | Contraindre | Européenne |

| A_RS | Introduction d’une prime au rétrofit électrique | Électrification | Inciter | Fédérale ou Régionale |

| A_SL | Instauration d’un système de leasing social | Électrification | Inciter | Fédérale ou Régionale |

Désirabilité des leviers permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre du parc automobile

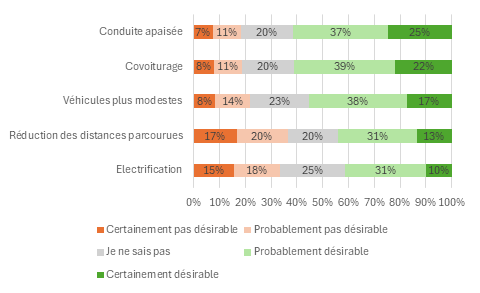

Dans un premier temps, nous avons demandé aux répondants d’évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, dans quelle mesure le levier auquel participent les mesures était désirable (5 signifiant qu’un levier était certainement désirable). Comme le montre la Figure 1, les leviers les plus positivement évalués sont la conduite apaisée, le covoiturage et l’utilisation de véhicules plus légers, tous les trois considérés comme désirables par une majorité de la population. La réduction du nombre de kilomètres parcourus et l’électrification sont, eux, moins populaires et ne sont pas plébiscités par la majorité des Belges. Malgré ce manque de soutien majoritaire, le nombre de personnes estimant ces deux objectifs désirables (44% et 41% respectivement) reste toutefois bien supérieur à celui des personnes les estimant indésirables (36% et 33% respectivement).

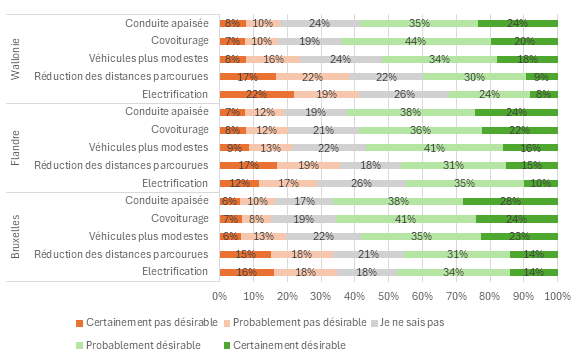

Des différentes géographiques semble exister en matière de perception de la désirabilité des leviers (Figure 2). Ces différences ne sont toutefois statistiquement significatives que pour l’électrification du parc automobile. Les Wallons sont en effet davantage opposés à l’électrification des véhicules que les Flamands et que les Bruxellois, un résultat qui concorde avec ceux obtenus dans d’autres études, notamment celle menée par l’Institut VIAS en 2023.

Cette différence peut s’expliquer par le niveau de maturité du réseau d’infrastructures de recharge, plus faible en Wallonie. Cette raison n’est toutefois pas suffisante, le critère « Manque de possibilité de rechargement le long de la route/à l’endroit où je conduis » n’étant cité que par 22% des répondants à l’étude VIAS comme une raison de ne pas acquérir un véhicule électrique. La raison principalement citée (par 68% des répondants) dans cette étude même étude étant le prix, un autre facteur explicatif peut être lié à des différences socio-économiques entre Flandre et Wallonie. Toutefois, l’étude VIAS souligne que le prix est un critère moins problématique à Bruxelles, région où le revenu moyen est pourtant plus faible qu’en Wallonie. Enfin, VIAS identifie également, dans son étude, un plus fort niveau de désinformation sur les véhicules électriques en Wallonie et à Bruxelles, ce qui peut constituer une autre raison à la plus faible acceptabilité des véhicules électriques en Wallonie.

Adhésion et acceptabilité des mesures permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre du parc automobile

Nous avons ensuite demandé aux répondants d’évaluer, pour l’ensemble des 15 mesures et toujours suivant une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure (1) il était d’accord avec la mesure et (2) il accepterait la mesure.

La désirabilité des leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’acceptabilité des mesures associées sont fortement corrélées pour l’ensemble des leviers. De plus, les niveaux d’acceptabilité des mesures soutenant un même levier sont également significativement corrélés.

Lorsque l’on analyse les corrélations entre adhésion et acceptabilité on remarque une très forte corrélation positive (coefficient souvent proche de 1).

Réduire les distances parcourues

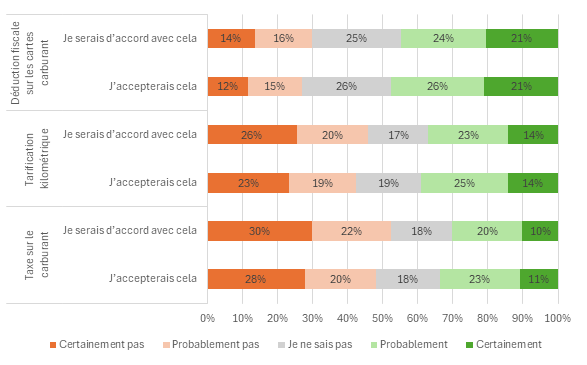

Parmi les mesures permettant d’inciter à réduire les distances parcourues en voiture (Figure 3), la taxe carbone sur le carburant est celle qui catalyse le plus d’opposition, avec une majorité de Belges en désaccord (52%). Cette forte opposition est peu surprenante, l’implémentation d’une telle mesure en France étant à l’origine du soulèvement des Gilets Jaunes. Cette opposition se traduit par une faible acceptabilité (34%) et un fort risque de contestation (48%).

Comparée à une taxe carbone, la tarification kilométrique est mieux acceptée, malgré une plus grande proportion d’opposition (46%) que d’adhésion (37%). En matière d’acceptabilité, le niveau d’acceptabilité (39%) est même assez proche du niveau de contestation (42%).

Enfin, on remarque une forte différence entre ces deux mesures et la fin du système des cartes carburants. En effet, cette dernière mesure est particulièrement soutenue par la population belge (45%), mais stimule surtout peu d’opposition (30%). Cette faible opposition, et la forte proportion de personnes indécises (25%) est vraisemblablement liée au nombre limité de bénéficiaires de voitures de société, concernant « seulement » 15% des salariés (et 15% également des répondants à notre sondage).

Augmenter l’éco-conduite (conduite apaisée)

La réduction généralisée de vitesse est moins populaire (42% d’avis favorables) auprès des Belges que les deux autres mesures de réduction de vitesse proposée (Figure 4). La réduction de vitesse volontaire est également légèrement moins populaire (49%) que la réduction dynamique des vitesses, qui remporte une large adhésion (57%).

La réduction de vitesse généralisée constitue en particulier une mesure assez clivante : on remarque notamment que la proportion d’indécis est plus faible que pour les autres mesures (11% contre 19%). De plus, il y a davantage d’opposition à la mesure (47%) que d’adhésion (42%), mais ni l’opposition ni l’adhésion ne sont majoritaires. Enfin, lorsque l’on regarde l’acceptabilité, celle-ci est plus élevée que l’adhésion, et le rapport de force s’inverse alors : davantage de personnes sont prêtes à accepter la proposition (48%) qu’à la contester (40%).

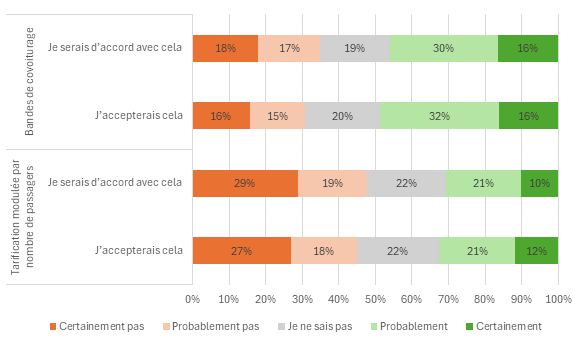

Augmenter le covoiturage

Si la promotion du covoiturage est un objectif largement soutenu par la population, notamment en Wallonie, la perception des mesures concrètes en faveur de cet objectif diverge fortement (Figure 5). En effet, la mise en place de bandes dédiées au covoiturage recueille significativement plus d’adhésion que d’opposition et est presque unanimement acceptée (49%). A l’inverse, la tarification kilométrique modulée par le nombre de passagers recueille davantage d’avis négatifs que positifs. De plus, le niveau de contestation face à cette mesure est proche de la majorité (45%).

Réduire de la masse et de la puissance des voitures

Les mesures de soutien à la promotion de véhicules plus modestes (légers et peu puissants) font dans leur ensemble plutôt consensus au sein de la population. En effet, trois des quatre mesures sont non seulement acceptées mais aussi soutenues par la majorité de la population : la mise en place de zones à faible danger (62% d’adhésion), la réduction (voire la suppression) de la déduction fiscale sur les voitures de société les plus lourdes et les plus puissantes (58% d’adhésion), et l’augmentation de la modulation de la taxe de mise en circulation en fonction de la masse et de la puissance du véhicule (56% d’adhésion). La seule mesure ne recueillant pas une majorité de soutien (bien que suscitant plus d’adhésion (44%) que d’opposition (31%)) est la création d’un éco-score obligatoire pour la vente de véhicules neufs. Cette moindre adhésion est assez surprenante si l’on considère que la mesure est la moins contraignante (mesure informative) pour les automobilistes, et n’aurait un impact concret que sur l’industrie automobile (concessionnaires et constructeurs principalement) à travers une possible réorientation des ventes sur des modèles moins énergivore. Une explication possible pourrait être liée au rejet assez important (et parfois très émotionnel) de l’électrification, la mesure promouvant non seulement les véhicules les plus légers et les moins puissants, mais aussi les véhicules électriques.

Électrifier le parc automobile

Globalement, les Belges sont plus favorables à la création d’une prime en faveur du rétrofit électrique et d’un système de leasing social qu’a l’interdiction de la vente de véhicule thermique (Figure 7). On remarque toutefois, pour cette dernière mesure, un fort écart entre l’adhésion (30%) et l’acceptation (41%), écart bien plus important que pour les autres mesures. Ainsi, si une majorité de Belges sont opposés à l’interdiction de la vente de véhicules thermiques, il y a environ autant de personnes qui accepteraient cette mesure que de personnes qui s’y opposeraient. On remarque également que, de manière surprenante, les mesures de prime en faveur du rétrofit et de leasing social ne sont pas forcément beaucoup plus acceptées que l’interdiction de la vente de véhicule thermique, malgré leur caractère incitatif. Cela semble aligné avec le fait que l’objectif d’électrification de la flotte automobile n’est pas plébiscité par une majorité de la population, les taux d’acceptation de ces mesures étant proches du niveau de soutien à l’objectif sous-tendu.

Conclusion

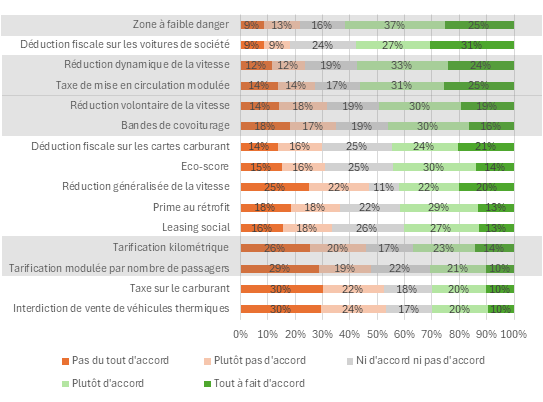

Lorsque l’on compare les mesures (Figure 8), il apparait que la mesure recueillant le plus d’avis favorables est la mise en place de zones à faible danger (62%), suivi de la suppression de la déduction fiscale sur les voitures de société les plus lourdes (58%), la réduction dynamique des vitesses (57%) et la plus grande modulation de la taxe de mise en circulation en fonction de la masse des véhicules (56%). Ces mesures sont les seules plébiscitées par la majorité des répondants, bien que la réduction volontaire de vitesse fasse également plutôt consensus (49% d’accord). Les mesures recueillant le plus d’opposition sont, elles, l’interdiction de la vente de véhicules thermique (53%) et la plus grande taxation des carburants (52%). Ces mesures sont les seules pour lesquelles l’opinion est majoritairement négative.

Lorsque l’on évalue non plus l’adhésion, mais l’acceptabilité (Figure 9), on remarque que les mesures induisant le plus de contestation sont les mesures liées à la réduction du nombre de kilomètres parcourus. En effet, comme vu plus haut, le niveau de contestation envers l’interdiction de vente de véhicules thermiques est moindre que l’opposition que cette interdiction génère. Ainsi, si la majorité des personnes s’opposent à la mesure, la proportion entre personnes envisageant de contester la mesure (42%) et personnes envisageant de l’accepter (41%) est assez équilibrée. La mesure induisant le plus de risque de contestation est celle liée à l’augmentation de la taxe sur le carburant (48% des répondants ne l’accepteraient pas). Toutefois, il est intéressant de noter qu’aucune des mesures proposées ne serait contestée par la majorité des répondants. En ce qui concerne les mesures les plus acceptées, on remarque que 5 mesures seraient acceptées par la majorité des répondants, la réduction volontaire de vitesse (54%) se rajoutant à la mise en place de zones à faible danger (65%), la suppression de la déduction fiscale sur les voitures de société les plus lourdes (61%), la réduction dynamique des vitesses (59%) et la plus grande modulation de la taxe de mise en circulation en fonction de la masse des véhicules (59%). En particulier, l’acceptabilité de ces 4 mesures par la majorité des répondants peut être étendue avec quasi-certitude à l’ensemble de la population, la marge d’erreur de l’analyse étant inférieure à 5%.

Enfin, malgré la corrélation entre la désirabilité des objectifs et le niveau d’adhésion ou d’acceptabilité des mesures permettant d’y parvenir, certaines mesures relatives à des objectifs considérés comme prioritaires (par exemple la promotion de la conduite apaisée ou du covoiturage) font l’objet d’une adhésion et/ou d’une acceptabilité plus faible que d’autres mesures répondant à des objectifs moins désirables. C’est le cas, par exemple, de la réduction généralisée de la vitesse maximale autorisée sur autoroute, ou encore d’une tarification kilométrique modulée par le nombre de passagers. Les caractéristiques de l’instrument mobilisé semblent donc jouer un rôle non négligeable dans son niveau d’adhésion et son acceptabilité.

Crédit image illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

Faites un don

Faites un don