Cette question était au centre de l’atelier « Du SDT aux SDC : Réduire la vulnérabilité du territoire et des habitants » qui s’est tenu le 13 mars dernier dans nos locaux. L’objectif était d’examiner comment intégrer le principe de mise en œuvre SA5.P4 du SDT : « La vulnérabilité des espaces urbanisés, des infrastructures et des bâtiments est réduite en vue d’anticiper et de limiter les risques de dommages. Pour ce faire, les risques naturels sont pris en considération lors de la planification de tout projet d’aménagement, mais également lors de la conception d’infrastructures, des réseaux de communication et de transport de fluide et d’énergie. »

L’intention de cet atelier était d’apporter des éléments pour nourrir les réflexions et mettre en exergue quelques points d’attention à intégrer dans les futures SDC grâce aux interventions de :

- Frédéric Praillet qui coordonne l’axe Territoires au sein d’Energie Commune et qui est venu présenter l’outil Homeos, conçu pour aider les collectivités à mettre collectivement en œuvre la résilience de leurs territoires ;

- Sébastien Hendrixck, chercheur au Lepur, Centre de Recherche en Sciences de la Ville, du Grand Territoire et du Milieu rural (Uliège) qui est venu présenter le vade-mecum « Opérationnalisation d’une infrastructure verte pourvoyeuse de services écosystémiques» publié en 2019 par la CPDT ;

- Jacques Teller, professeur d’urbanisme à l’Université de Liège, où il dirige le laboratoire LEMA (Local Environment Management and Analysis) qui a présenté les référentiels consacrés à la gestion durable des eaux pluviales et aux constructions et aménagements en zones inondables.

L’atelier a commencé par une revue des concepts et notions relatives au sixième l’objectif du SDT à savoir « Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques naturels et technologiques et à l’exposition aux nuisances anthropiques ». Dans le cadre de cet atelier, nous nous sommes focalisés sur les risques naturels et, après cette revue de concept, nous nous sommes plongés dans le cœur du sujet et nous avons abordé les démarches essentielles à la réduction des risques.

Qu’entend-on par vulnérabilité et risques ?

La vulnérabilité est « la susceptibilité (propension ou prédisposition) pour une société ou un milieu naturel d’être endommagée par un changement (stress), brutal ou non, de son environnement, sans avoir les capacités d’y faire face et de s’y adapter. »1

La vulnérabilité n’est pas une donnée constante. Elle est susceptible d’évoluer, positivement ou négativement au fil du temps. Un milieu dégradé, mais pour lequel des mesures de régénération sont mises en place peut ainsi voir sa vulnérabilité réduite. La vulnérabilité des personnes est influencée par les déterminants de la santé (âge, genre, hérédité, facteurs socio-économiques, etc.) sur lesquels il est possible ou non d’agir. La vulnérabilité d’un milieu ou groupe social diffère ainsi considérablement au sien d’un territoire ou d’un groupe social. Les milieux ou groupes sociaux les plus fragiles sont généralement touchés de manière disproportionnée par les risques et crises. Plusieurs études mettent en évidence les superpositions entre les vulnérabilités environnementales et sociales. Dans leur rapport « Etat des lieux des risques et vulnérabilités liés au changement climatique de la commune de Saint-Gilles sous l’angle des inégalités environnementales »2 pour la commune de Saint-Gilles, les auteurs observent que « les personnes les plus vulnérables face aux effets attendus du changement climatique sont souvent les personnes en situation de précarité socio-économique. »

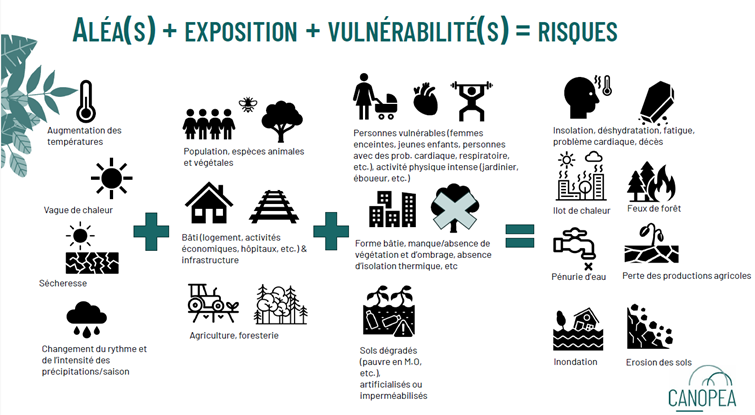

L’aléa est la possibilité que se produise un phénomène naturel ou technologique dont l’occurrence est plus ou moins probable dans un espace donné et qui comporte une large part d’incertitude quant à son déroulement (à quel moment, dans quelles circonstances). L’aléa ne devient un risque qu’en présence (exposition) d’enjeux humains, économiques et environnementaux, possédant une certaine vulnérabilité (fragilité)3.

Les risques naturels se rapportent à des aléas qui font intervenir des processus naturels variés : atmosphériques, hydrologiques, géologiques ou géomorphologiques. Les effets des dérèglements climatiques vont impacter les risques naturels (en termes de fréquence et d’intensité notamment). Dans son rapport L’adaptation aux changements climatiques en Wallonie : synthèse et points d’attention pour l’actualisation des connaissances (2022), la Plateforme wallonne pour le GIEC dresse les tendances climatiques qui nous attendent d’ici 2100 :

- Une augmentation de la température par rapport à aujourd’hui dans une fourchette variant entre +2,6 et +3,5°C (nous sommes actuellement à +1.5°C) ;

- Des vagues de chaleur beaucoup plus fréquentes et intenses. Nous devrions nous attendre en moyenne à passer de 4 jours de canicule par an actuellement à plus de 50 par an en 2100. L’impact de celles-ci sera encore plus important dans les grandes villes (en raison de l’effet des îlots de chaleur urbains) ;

- Une évolution des précipitations et de l’évapotranspiration vers un bilan hydrique négatif pendant les mois d’été, ce qui crée un risque de pénurie d’eau et donc d’un risque accru de sécheresse ;

- Une augmentation de la saisonnalité des précipitations – baisse des précipitations estivales moyennes et augmentation des précipitations hivernales moyennes ;

- De fortes pluies plus fréquentes et/ou plus intenses en hiver.

Comment réduire la vulnérabilité aux risques naturels ?

En continuant à mettre en œuvre des politiques d’atténuation des dérèglements climatiques ambitieuses ! L’atténuation visant les causes des dérèglements climatiques (émissions de GES), c’est le levier qui permet d’agir sur la fréquence et l’intensité des aléas.

En adoptant complémentairement des politiques d’adaptation pour agir sur les conséquences des dérèglements climatiques dans le but de réduire les dommages négatifs des effets des dérèglements climatiques – ou de tirer parti des nouvelles perspectives découlant de l’évolution du climat. Les mesures d’adaptation visent à réduire la vulnérabilité et l’exposition des systèmes humains et naturels. Et en renforçant la résilience de son territoire par le renforcement de tous les paramètres du système qui feront qu’au moment du choc, l’impact soit minimisé, car les alternatives et les ressources sont là pour assurer les services essentiels. La résilience territoriale se concentre plutôt sur la période pendant et après le choc.

Les grands principes de l’adaptation sont :

- Cesser d’aggraver les risques. D’une part, continuer la mise en action de mesures d’atténuation. D’autre part, adopter un aménagement du territoire fondé sur les risques. C’est-à-dire qui intègre des informations sur les dangers naturels et les risques possibles assez tôt dans le processus d’aménagement du territoire et appliquent sciemment la séquence EVITER – REDUIRE – COMPENSER.

- Réduire l’exposition et la vulnérabilité tant des bâtiments et des espaces publics (ombrage, isolation, mise sur pilotis) que des groupes sociaux (lutte contre les inégalités sociales) ou milieux fragilisés (régénération des milieux).

- Opter pour des solutions « sans regret », autrement dit, qui maximise les co-bénéfices sur la santé humaine, la biodiversité, etc,

- S’appuyer sur les services écosystémiques pour rétablir les cycles naturels (eau, carbone) – et donc favoriser la santé des sols, la prévention des inondations, sécheresses, etc.

- Renforcer la résilience de son territoire, c’est-à-dire la capacité des systèmes humains et naturels à maintenir ou retrouver leurs fonctions essentielles face aux chocs climatiques – ou autres.

Comment intégrer l’adaptation aux effets des dérèglements climatiques dans les SDC ?

Dès l’analyse contextuelle, il est essentiel de mobiliser les outils et bases de données qui existent pour évaluer la résilience de son territoire, la présence d’aléa(s) actuel(s) et futur(s) et les enjeux exposés (population, infrastructures, bâti, activités économiques, agricoles, etc.) et leurs vulnérabilités. Ce travail de diagnostic est essentiel pour identifier et cartographier les zones à risques sur son territoire et donc les enjeux d’adaptation – c’est-à-dire réduction des expositions et vulnérabilités – qui en découleront et devront alors être traduits en objectifs, principes et modalités de mise en œuvre (dont les mesures guidant l’urbanisation).

Dans les mesures de mise en œuvre, le SDT prévoit, à minima, que les SDC encadrent les constructions et aménagements en zone inondable ainsi que la gestion durable des eaux pluviales. Les communes devront également tenir compte des services écosystémiques de régulation pour répondre aux risques d’inondation et d’ilot de chaleur. La cartographie des services écosystémiques est disponible sur Wallonmap.

En outre, la politique de gestion des risques « prévoit également par nécessité des limitations de l’urbanisation pour maîtriser l’ampleur des risques connus et anticipables sur le territoire ». Il s’agit donc d’identifier les risques encourus sur son territoire et de les cartographier

Quelles données intégrer et où les trouver ?

L’outil Homéos

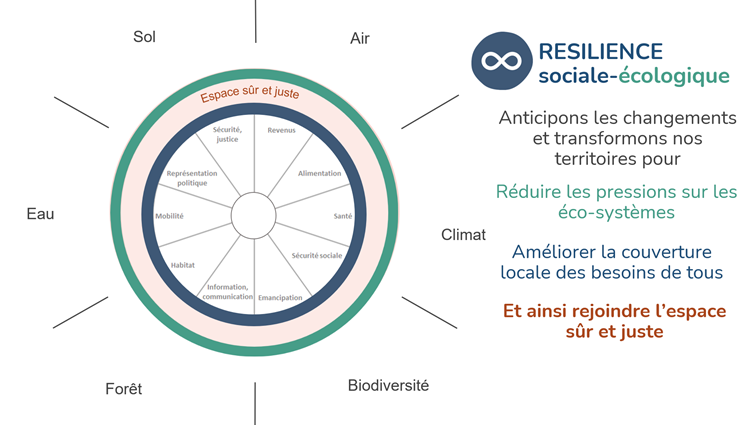

L’outil, conçu par Energie Commune, Espace Environnement et l’Institut Eco-conseil a été construit en pensant les humains et la nature comme un système social-écologique et en intégrant le modèle du Donut4.

Homeos est à la fois un outil et une démarche. D’une part, l’outil permet de dresser un diagnostic des forces, vulnérabilités et capacités du territoire, d’autre part, la démarche permet de mobiliser les parties prenantes pour affiner le diagnostic et co-construire le plan d’actions.

La première étape, le diagnostic, permet de dresser un portrait à 360° du territoire et d’évaluer la capacité du territoire à rencontrer les 11 besoins humains fondamentaux (à partir de +/- 120 indicateurs). Ce diagnostic fournit une première évaluation de la capacité actuelle du territoire à couvrir les besoins humains fondamentaux et de ses vulnérabilités face aux différents risques systémiques. Il est accompagné d’un recueil synthétique de bonnes pratiques visant à rencontrer les différents enjeux qu’une telle démarche permet de soulever.

La feuille « Diagnostic » évalue dans un premier temps la capacité actuelle du territoire à couvrir 11 besoins humains fondamentaux à travers l’évaluation d’une série de facteurs influençant la capacité de couverture de chaque besoin. Une cote de capacité est attribuée à chaque facteur sur une échelle de 0 à 5.

L’outil évalue ensuite la vulnérabilité de chaque besoin humain fondamental à une série de risques systémiques en multipliant la cote de chaque facteur de capacité par le degré de sensibilité de ce facteur à chacun des risques identifiés.

Le résultat est illustré par une carte de chaleur pointant les facteurs de capacité et les besoins les plus vulnérables à chaque risque. Ni la probabilité d’occurrence de chaque risque ni l’amplitude du choc qu’il pourrait générer ne sont estimées dans l’outil. L’utilisateur peut toutefois définir des scénarios simples en sélectionnant les risques à prendre en compte.

La vulnérabilité de chaque besoin fondamental est enfin reportée dans le graphique de synthèse en radar. Cette représentation permet de comparer les vulnérabilités de couverture des différents besoins et de visualiser le lien entre capacité actuelle de couverture et vulnérabilité. Plus la cote de capacité actuelle est élevée, plus le territoire est jugé capable de couvrir le besoin concerné à l’heure actuelle. Plus la cote de vulnérabilité est élevée, plus la couverture du besoin est estimée vulnérable sur le territoire.

La seconde étape permet d’affiner les vulnérabilités du territoire aux risques (climatiques, technologiques, économiques, de gouvernance et géopolitiques, sociétales). Dans la feuille « Diagnostic », il est possible d’attribuer à chaque facteur de capacité une cote différente de celle calculée par l’outil et correspondant mieux à la perception que les participant·e·s ont du territoire et de ses habitant·e·s (colonne « Perception »). Cette méthode permet de croiser l’objectivation chiffrée sur base de statistiques avec l’expertise de vécu des acteur·rice·s du territoire.

La philosophie et l’utilisation de l’outil dans le cadre d’un processus de co-construction sont décrites dans le guide de résilience territoriale publié par l’équipe Homeos.

A noter : l’outil permet de travailler sur des territoires communaux et supra communaux (jusqu’à 40 communes) – ce qui le rend particulièrement intéressant pour mettre en œuvre des schémas pluri-communaux.

Adapte ta commune

Complémentairement au diagnostic posé grâce à Homeos, il est également judicieux de prendre compte des cartes de vulnérabilité disponibles sur le portail de l’ICEDD. Celles-ci couvrent les thématiques suivantes : inondation, érosion des sols, qualité des eaux souterraines, sécheresses, perte de rendements des forêts, retrait-gonflement des argiles, qualité de l’air. Ces cartographies sont une excellente première approche de diagnostic des zones à enjeux. Leurs précisions nécessitent des études complémentaires, dont il est utile de tenir compte lors de la rédaction des cahiers spéciaux des charges préalable à la passation des marchés publics pour l’engagement de bureaux d’étude pour élaborer les SDC. Les thématiques cartographiées ont, pour la plupart, été mises à jour dans l’étude des vulnérabilités du territoire wallon commandée par l’AWAC (voir ci-après).

Diagnostic des vulnérabilités de la Wallonie

Evoqués lors de l’atelier mais non présentés en mars faute de résultats disponibles à l’époque, il est très fortement recommandé de prendre en compte dès l’analyse contextuelles les indicateurs et cartographies qui seront publiées sur le portail Climat de l’AWAC en juin 2025.

Ce portail reprendra 700 cartes basées sur 40 indicateurs et déclinées selon trois modèles de réchauffement : + 2, +3 et + 4° à l’échelle mondiale. Ces indicateurs de vulnérabilité thématiques et spatialisés permettent d’identifier les zones à risques en Wallonie et couvrent une quinzaine de thématiques (biodiversité, eau, sol, infrastructure, vulnérabilité sociale, probabilité de feux de forêt, etc.). En outre, une analyse des couts de l’inaction accompagne ce travail de diagnostic des risques climatiques.

Au terme de l’analyse de ces données et cartographies, chaque commune devra définir leurs objectifs, principes et modalités de mise en œuvre. En ce qui concerne les risques climatiques, elles pourront localiser les enjeux spécifiques à leur territoire concernant :

- Le risque d’ilot de chaleur urbain (avec un degré de précision à 100 m)

- Les risques d’inondation ( ! les cartographies de WallonMap ne tiennent pas compte des dérèglements climatiques et les cartographies du Portail Climat de l’AWAC ne tiennent compte des scénarios climatiques que pour le bassin versant de la Vesdre) et de ruissellement

- Le risque de retrait et gonflement des argiles

- La vulnérabilité des logements et des populations face aux ilot de chaleur, inondation et incendie

- Les risques de sécheresse (cours d’eau, nappes d’eau, sols)

- La pollution de l’air

- Les infrastructures à risques d’inondation et d’incendie (feux de forêt)

- Les services écosystémiques de production et régulation (eaux de pluie, ilot de chaleur) à risque (et donc nécessitant une protection accrue)

Ces données et cartographies superposées aux plans de secteur et cartes de potentiel foncier permettront notamment, à minima :

- D’identifier les zones agricoles, forestières, d’espaces verts à maintenir,

- D’affecter et hiérarchiser les ZACC en tenant compte des risques et/ou zones à protéger

- De proposer des révisions de plans de secteur (inscription de périmètres de protection, de prescriptions supplémentaires, modification d’affectation)

- D’identifier les zones et périmètres au sein desquels développer les infrastructures vertes pour renforcer le réseau écologique

Ces données et cartes environnementales doivent également être mises en relation avec les cartographies et indicateurs sociaux afin d’identifier les zones à enjeux et prioriser les actions pour répondre aux vulnérabilités sociales et environnementales de son territoire. E

Les cartes de structure territoriale et cartes de mise en œuvre devront tenir compte de la localisation de ces risques pour encadrer les mesures de mise en œuvre, telles que les mesures guidant l’urbanisation et, éventuellement, des mesures de gestion et de programmation. Certaines mesures guidant l’urbanisation sont énoncées dans le SDT comme, par exemple, les mesures relatives aux superficies de pleine terre ou encore le coefficient d’imperméabilisation. Les seuils proposés par le SDT sont des seuils minimaux, les communes ont la possibilité d’être plus exigeantes là où ce sera nécessaire. Selon les risques, les mesures guidant l’urbanisation devront être adaptées : par exemple, en zone d’aléa inondation, elles viseront à minimiser l’emprise au sol des bâtiments, en aléa ilot de chaleur, elles viseront à favoriser le refroidissement des espaces extérieurs par la végétation (sols, façade, toitures). Dans toutes circonstances, les mesures d’adaptation veilleront à s’appuyer sur des solutions basées sur la nature et à développer un maximum de co-bénéfices (biodiversité, santé, cohésion sociale, etc.). Le SDTva dans ce sens en recommandant, dans les espaces soumis aux risques, que les aménagements tiennent compte et développent des services écosystémiques dont en particulier ceux qui régulent naturellement les effets des changements climatiques.

La meilleure gestion des risques est d’éviter toute nouvelle exposition non nécessaire. Autrement dit, l’application pragmatique de la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » qui structure le référentiel consacré aux constructions et aménagements en zone inondable. Le SDT (SA5.P3) prévoit également par nécessité des limitations de l’urbanisation pour maîtriser l’ampleur des risques connus et anticipables sur le territoire.

Comment adapter le territoire ?

L’adaptation aux risques climatiques doit se penser à différentes échelles : supra-communale (bassin versant), communale, quartier, site. En fonction des aléas (inondation, ilot de chaleur, sécheresse), les solutions et échelles d’adaptation devront être combinées entre elles. Si la protection et régénération des milieux naturels est une mesure transversale bénéfique à tous les risques, une approche plus ciblée et complémentaire sera néanmoins nécessaire.

Construire et aménager en zone inondable : aménagement du territoire fondé sur les risques

Le référentiel « Construire et aménager en zone inondable » publié par le SPW Territoire et rédigé par les chercheurs et chercheuses de l’ULiège s’articule autour de la séquence Eviter-Réduire-Compenser. Il s’articule avec le CoDT, le Code de l’eau, le SDT et la Circulaire relative à la constructibilité en zone inondable (2021). Pour rappel, cette circulaire vise à mieux prendre en compte les risques d’inondations dans le cadre de l’élaboration ou la révision des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme (plans de secteurs, SDC, SOL, etc.) ainsi que dans le cadre de l’analyse des demandes de permis. Le référentiel s’applique lorsque le projet de construction ou d’aménagement se trouve en tout en partie dans une zone d’aléa d’inondation ou à moins de 20 mètres d’un axe de ruissellement.

Les 5 grands principes à transcrire dans les SDC sont :

- Anticiper le risque en tenant compte des effets des dérèglements climatiques. Alors que les aléas climatiques (fortes précipitations, sécheresse, etc.) combinés à des vulnérabilités et à des facteurs aggravants (construction non adaptée en zone inondable, sols dégradés, manque de matière organique, modification des reliefs du sol, etc.) vont multiplier les risques. Il importe que les cartes d’aléas d’inondation, dans leur version actuelle, n’intègrent que partiellement ces données et ces modélisations climatiques. Les hypothèses retenues pour la modélisation des débits de crue peuvent se voir dépassées, comme ça a été le cas en juillet 2021. Il convient d’en tenir compte pour tout projet localisé à proximité d’un cours d’eau ou d’un axe de ruissellement et de redoubler de prudence.

- Laisser de la place à l’eau. Adopter une stratégie de mise en retrait, en évitant de construire dans le lit majeur et en donnant plus de place à l’eau, contribue à réduire les risques d’inondation dans les zones urbanisées. Complémentairement, la régénération des cours d’eau fortement modifiés ainsi que de leurs plaines inondables à un état plus naturel constitue la première mesure pour « laisser de la place à l’eau ».

- Adapter une approche intégrée : les interventions proposées pour lutter contre les inondations doivent toujours s’inscrire dans une logique de bon aménagement des lieux, en articulant les dimensions paysagères, fonctionnelles, environnementales et sociales.

- Prendre en compte les risques résiduels, c’est-à-dire, envisager des risques de défaillance ou de dépassement des dispositifs de protection, permanents ou amovibles.

- Sensibiliser les habitants et habitantes aux risques. Les habitants sont des acteurs centraux dans la prévention des risques. L’intégration et la concertation des habitants en amont de l’élaboration des projets d’urbanisme et de construction permettent de renseigner les futurs usagers sur la nature du projet et ses enjeux, ce qui facilite son acceptation.

Eviter

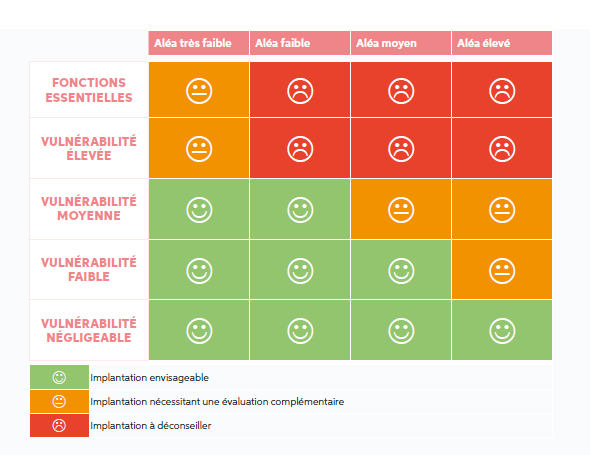

Pour réduire la vulnérabilité du territoire, les démarches d’adaptation consistent à limite, voire mieux éviter toute exposition non nécessaire, surtout pour les activités et populations vulnérables. Cette balise est fondamentale dans l’analyse des risques et est très bien mise en lumière dans ce tableau :

Quelles sont les fonctions essentielles ou vulnérables ?

- Fonction essentielle : services d’urgence, communication, réseau de services de bas

- Vulnérabilité élevée : habitat précaire ou à risque, sites dangereux, soin résidentiel

- Vulnérabilité moyenne : résidentiel, soin non résidentiel, enseignement, lieux de rassemblement à risque

- Vulnérabilité faible : agriculture et sylviculture, industrie non dangereuse, activités économiques tertiaires

- Vulnérabilité négligeable : espaces verts, activités liées à l’eau

Généralement, des alternatives en termes de localisation gagnent à être considérées afin d’éviter de soumettre un projet au risque d’inondation. Le SDC doit tenir compte des risques d’inondation dans l’établissement des centralités et des zones à densifier sur son territoire.

Réduire

Si un projet devait s’implanter en zone d’aléa d’inondation, il convient de réduire l’exposition et la vulnérabilité en minimisant l’emprise au sol des bâtiments afin de laisser circuler l’eau en cas de crue. Il vaut mieux densifier en hauteur les quartiers situés en zone d’aléa afin de réduire l’empreinte du projet et de ne pas constituer d’obstacle en cas de risque de ruissellement. Par ailleurs, il est conseillé, si possible, d’aménager des espaces de refuge dans le niveau supérieur des immeubles.

Il est également important d’aménager des espaces de recul par rapport aux cours d’eau (6 mètres à partir de la crête des berges d’un cours d’eau).

Garder des accès aux sites et aux bâtiments est évidemment crucial en cas d’inondation afin d’assurer l’évacuation des occupants et de garantir l’accès des bâtiments aux secours. Créer des zones de refuge est également essentiel pour celles et ceux qui n’auraient pas l’occasion.

La multifonctionnalité des espaces refuges en cas de crise est une priorité. Ceux-ci doivent être situés hors zone d’aléa ou axe de ruissellement, être accessible en toute circonstance, équipés en sanitaire, énergie, etc. Il est important que les espaces refuge aient une fonction hors période d’inondation, afin de ne pas monopoliser de l’espace bâti pour des fonctions rarement utilisées.

La gestion durable des eaux de pluie et le renforcement des infrastructures vertes : des solutions transversales

Le SDT a bien identifié le rôle essentiel de « service écosystémique de régulation » que nous offrent les espaces verts, naturels, forestiers et agricoles et encourage les communes à en tenir compte dans les espaces impactés par les risques d’ilot de chaleur et d’inondation. Et recommande de « valoriser la multifonctionnalité (accueil de biodiversité, amélioration du cadre de vie, loisirs, etc.) des espaces de régulation », en particulier dans les centralités et les cœurs excentrés. Des infrastructures vertes sont développées et les cours d’eau sont mis en valeur dans les centralités urbaines en vue de réguler les risques – autrement dit, grâce à une approche intégrée des aménagements, càd, dans une vision de revalorisation urbanistique et paysagère du territoire qui tienne compte des dimensions fonctionnelles, environnementales et sociales.

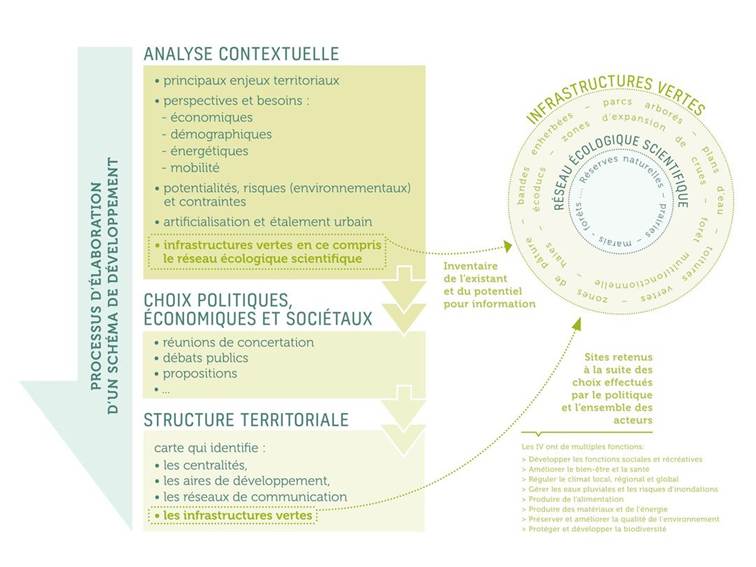

Comment intégrer l’infrastructure verte (IV) dans les SDC ?

L’IV est réseau interconnecté de zones naturelles ou semi-naturelles et d’autres éléments environnementaux

- Faisant l’objet d’une planification stratégique,

- Conçu et géré aux fins de la production d’une large gamme de services écosystémiques.

Dès l’analyse contextuelle, il est primordial de faire l’inventaire des infrastructures vertes présentes sur son territoire, dont les sites naturels protégés tels que les sites Natura 2000, les réserves naturelles, les réserves forestières, les liaisons écologiques principales ainsi que le réseau écologique cartographié à partir des zones centrales et de développement du PCDN et pour les communes dépourvues de PCDN grâce au Naturascope.

Ce diagnostic doit se faire dans une approche multi-échelles : « Il est essentiel de tenir compte des caractéristiques des territoires limitrophes et de mobiliser les outils ou schémas définis à des échelles de territoire supérieures. Une infrastructure verte efficace s’appuiera généralement sur un réseau dense et étendu d’éléments (semi-)naturels. Une commune au capital naturel limité devra idéalement s’appuyer sur des zones de production de services écosystémiques localisés au-delà de ses limites territoriales. »5

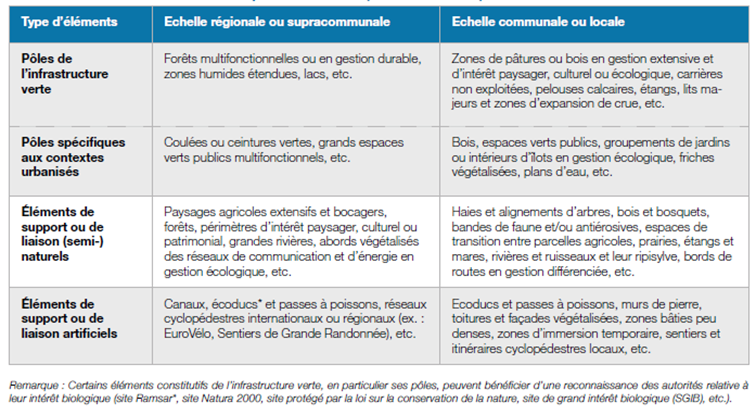

A une échelle régionale ou supracommunale, l’enjeu de l’infrastructure verte est de connecter de grands espaces (semi-)naturels entre eux et notamment via création de connexions structurelles et fonctionnelles entre les espaces (corridors écologiques, trames verte et bleue, trame brune, etc.). A l’échelle communale, ou locale, on se focalisera plutôt sur l’identification précise des pôles de l’infrastructure verte et sur la manière de connecter ceux-ci entre eux en ciblant précisément des éléments de liaison ou de support.

La planification stratégique de l’IVpasse par :

- L’identification des espaces à préserver ou à créer en vue de fournir les services écosystémiques attendus ;

- L’intégration de ces espaces dans des documents d’aménagements du territoire, notamment la carte de structure territoriale du SDC

Dans la structure territoriale, l’infrastructure verte peut s’appuyer sur des éléments naturels, semi-naturels ou artificiels, identifiés en tant que pôles, liaisons et supports de l’infrastructure verte.

« En présence d’enjeux liés à des risques naturels tels que des inondations ou des coulées de boues, la planification de l’infrastructure verte identifie des zones de rétention des sols, des zones de canalisation et de dépôts des coulées boueuses, ainsi que des zones d’extension de crues à proximité des cours d’eau, en y favorisant la compatibilité avec le développement de la biodiversité ou de certaines activités sylvicoles (peupleraies, aulnaies, oseraies, etc.). »6

La gestion durable des eaux pluviales

Le référentiel « Gestion durable des eaux pluviales » rédigé par Jacques Teller et son équipe de l’Université de Liège pour le SPW Territoire est structuré en 14 balises à passer en revue lors de l’élaboration d’un SDC (notamment). Les eaux pluviales visées par ce référentiel sont les « eaux de ruissellement artificiel d’origine pluviale ».

Une gestion durable des eaux pluviales vise à limiter la mise en mouvement des eaux au sein de la parcelle ou site bâti, c’est-à-dire à favoriser l’infiltration de l’eau de pluie là où elle tombe. Cette gestion s’appuie sur des solutions basées sur la nature telle que l’infiltration dans les sols, les espaces de rétention, les ouvrages végétalisés. Afin de mettre en œuvre une gestion durable des eaux de pluie, il est important de respecter ces 3 grands principes :

- Limiter la production de ruissellement : idéalement, l’entièreté des eaux de pluie est infiltrée sur la parcelle ou exutoires proches (eaux de surface, etc.). Lorsque ce n’est pas possible, il faut réduire le ruissellement, en retenant et ralentissant l’évacuation des eaux. Afin de permettre l’infiltration, il est essentiel de limiter l’imperméabilisation des sols.

- La gestion des eaux de pluie est intégrée avec les dimensions paysagères, fonctionnelles, environnementales et sociales des projets et aménagements. Des solutions basées sur la nature peuvent être mobilisées pour gérer les eaux (usage de végétaux pour décompacter les sols, creusement de dépression pour retenir les eaux, végétalisation des toitures pour ralentir l’eau, etc.). Les ouvrages d’infiltration et de rétention, comme les noues à l’échelle d’un projet d’urbanisatio, doivent être compris comme des infrastructures collectives, au même titre que les égouts, les voiries, etc. Ces ouvrages participent de la gestion collective des eaux et doivent être conçus comme des espaces publics (dans une vision multifonctionnelle).

- Protéger l’environnement et les nappes d’eau des risques de pollution.

D’un point de vue réduction des vulnérabilités, afin de limiter les risques, à l’échelle des SDC, il est conseillé d’identifier les zones à risque en matière d’infiltration (balise 2) :

- Les sols et sous-sols peuvent présenter des contraintes géo-techniques qui peuvent limiter la possibilité d’infiltration (karsts, glissement de terrains (smectite), puits de mine, cavités minières, sites et sols potentiellement pollués (BDES)

- Les zones d’aléas d’inondation, les axes de ruissellement, les remontées de nappe

Ces zones doivent faire l’objet de prudence en matière d’aménagement avec des stratégies d’évitement et de réduction des risques.

Il est également essentiel de limiter l’imperméabilisation des sols (balise 5). Le coefficient d’imperméabilisation recommandé par le SDT peut être plus exigeant dans les zones à risque (zone d’aléa inondation) ou dans des zones déjà fortement imperméabilisées. En outre, les cartes de mise en œuvre de la stratégie territoriale pourront identifier des zones à désimperméabiliser.

Si chaque aléa nécessite une approche particulière (s’adapter aux inondations ou aux ilots de chaleur implique des solutions différentes), restaurer les cycles naturels de l’eau et du carbone, s’appuyer sur des solutions basées sur la nature, continuer tous les efforts entamés pour atténuer les effets des dérèglements climatiques restent des solutions transversales vertueuses !

Crédit image d’illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

- Opérationnalisation de l’objectif climatique du Gouvernement wallon : Enjeux du changement climatique, entre atténuation et adaptation, Haut Conseil Stratégique, 2022 ↩︎

- De Muynck, Simon & Ragot, Adélaïde & Creteur, Lucien, Etat des lieux des risques et vulnérabilités liés au changement climatique de la commune de Saint-Gilles sous l’angle des inégalités environnementales, 2023, 10.13140/RG.2.2.25826.30406. ↩︎

- Géoconfluences, ressource de géographie pour les enseignants, Glossaire ↩︎

- La théorie du Donut : une nouvelle économie est possible, Oxfam France, 7 décembre 2020 ↩︎

- Bruggeman D., Defer V., Hendrickx S., Legrand A., Verelst S., Godart M.-F. et Teller J., Infrastructures vertes : Pourvoyeuses de services écosystémiques. Conférence Permanente du Développement Territorial, 2020, p.40 ↩︎

- Idem ↩︎

Faites un don

Faites un don