Complémentairement aux principes directeurs de l’adaptation – cesser d’aggraver, limiter et réduire l’exposition et la vulnérabilité des milieux et populations, restaurer les cycles naturels de l’eau et du carbone, mettre en œuvre des solutions basées sur la nature -, des approches ciblées par aléa/risque seront nécessaires. Faisons un focus sur les ilots de chaleur.

Le SDT met l’accent sur deux risques : les inondations (par débordement et ruissellement) et les ilots de chaleur. Deux référentiels sont disponibles pour répondre aux risques d’inondation : Gestion durable des eaux pluviales et Construire et aménager en zone inondable . Un troisième est consacré à la réduction de la vulnérabilité des constructions existantes et situées en zone d’aléa d’inondation. Ce n’est pas encore le cas pour les ilots de chaleur. L’objectif de cet article est de définir les concepts liés au phénomène d’ilots de chaleur, comprendre les impacts de ceux-ci, d’aborder les pistes de solutions et vous proposer les ressources documentaires les plus adéquates pour intégrer cette thématique dans les outils d’aménagement locaux.

Comprendre les phénomènes et les impacts

La surchauffe urbaine

Ce phénomène est problématique liée aux espaces urbanisés et se constate de jour comme de nuit et se ressent davantage encore les jours de forte chaleur tant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle de la ville. La surchauffe urbaine intègre la notion d’ilot de chaleur et d’inconfort thermique.

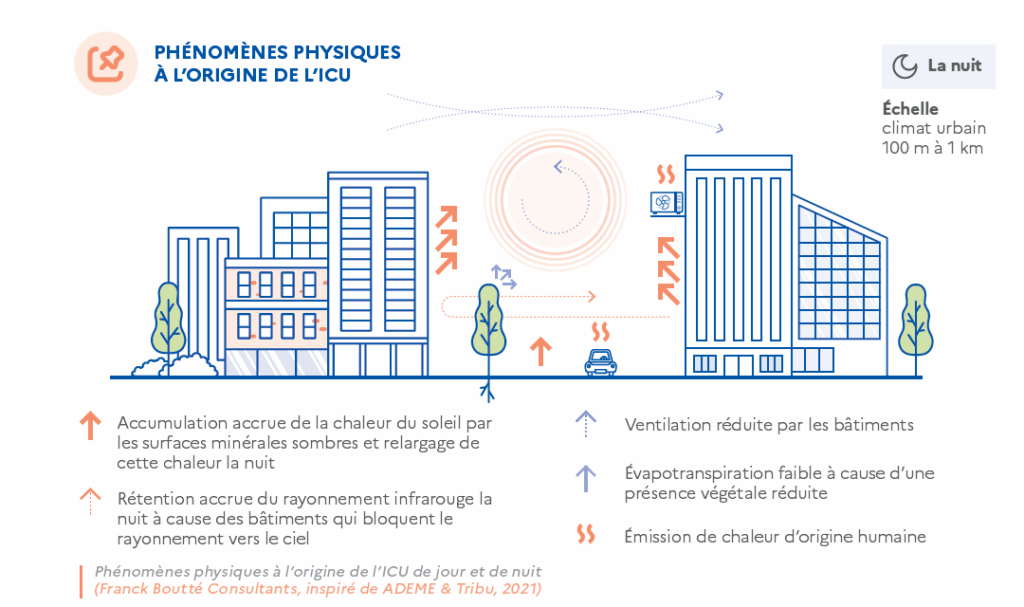

L’ilot de chaleur

Sa caractéristique principale est le différentiel de rafraîchissement nocturne entre les villes et les campagnes. Au sein d’un ilot de chaleur, les températures nocturnes redescendent moins en ville qu’à la campagne ce qui ne permet pas à la chaleur d’être évacuée. C’est un phénomène qui ne connait pas de saison : en hiver aussi, les nuits peuvent être moins froides en ville qu’à la campagne. Mais en dehors de période de chaleur modérée à forte, l’inconfort est relatif voire absent. L’ilot de chaleur renforce l’inconfort thermique nocturne.

L’inconfort thermique

La notion d’inconfort thermique renvoie au mal-être qui est ressenti par la population dans son usage quotidien des espaces extérieurs et l’usage des bâtiments.

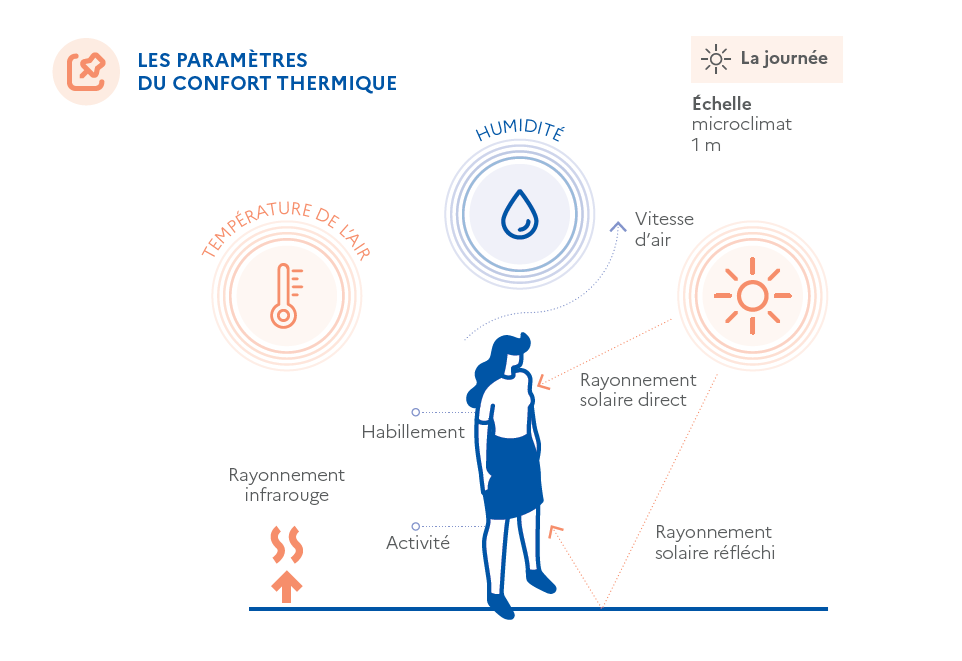

L’inconfort thermique d’une personne dépend de la température de l’air mais également de la vitesse du vent, du taux d’humidité, du rayonnement solaire, des revêtements des surfaces avoisinantes (macadam >< pelouses), de son habillement, de son activité physique.

A l’intérieur d’un bâtiment, l’inconfort thermique sera influencé par l’absence ou la présence de protection solaire, l’absence ou présence d’isolation et, le cas échéant, le taux de déphasage de l’isolant, la ventilation possible, les sources de chaleur interne (ordinateur, four, type de luminaire, etc.). La proximité d’un bâtiment par rapport à un ilot de chaleur sera un facteur aggravant de l’inconfort thermique.

Répondre à l’inconfort thermique passera donc par des stratégies de réduction de l’exposition en localisant les activités et nouvelles constructions hors d’un périmètre à risque (tout en veillant à ne pas créer de nouveaux périmètres ailleurs), et d’agir sur les vulnérabilités de l’espace public et du bâti en adoptant des stratégies de rafraichissement des quartiers et espaces publics et en adaptant le bâti existant. Il convient également d’identifier les vulnérabilités sociales présentes et de mettre en place les politiques adéquates (de l’adaptation du bâti aux actions sociales). Enfin, il conviendra d’identifier des lieux de refuge potentiels et leur accessibilité et de communiquer leur localisation.

Quels impacts ?

Lors des journées chaudes, chaque personne est susceptible de ressentir un inconfort thermique, une sensation de mal-être, qui peut être exacerbée par l’âge, le métabolisme, les revenus, l’activité, les capacités de mobilités, la capacité de se mettre à l’abri dans un lieu frais. La chaleur a des effets sur la capacité vitale de régulation de la température interne des individus. Les populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées, jeunes enfants, personnes malades) sont particulièrement sensibles aux risques d’insolation, de déshydratation, d’hyperthermie, de coup de chaleur. La qualité du sommeil est également impactée par les températures élevées, ce qui a des impacts sur la fatigue, le niveau d’alerte et d’attention, la santé mentale. Les décès liés aux vagues de chaleur et canicules font rarement la Une des journaux, pourtant, les canicules vécues par une partie de l’Europe en 2022 ont provoqué 70 000 décès. Ce sont 43 000 personnes qui ont perdus la vie l’année suivante. 95% des décès liés à des risques climatiques sont attribuables à des vagues de chaleur et canicule1.

Les jours de fortes chaleurs et canicules sont des journées particulièrement à risque pour les pics d’ozone : « Les températures élevées peuvent aussi s’accompagner de hautes concentrations d’ozone dans l’air. Ces concentrations sont dues aux gaz polluants émis toute l’année dans l’air par le trafic routier, les installations de chauffage ou encore l’industrie. L’ozone se forme quand, par temps chaud, le soleil rayonne sur ces gaz polluants »2. Les impacts de l’ozone sur la santé sont : difficulté respiratoire, toux, douleurs au niveau de la poitrine, irritation des yeux, de la gorge, nausées, mal de tête, etc3.

Les journées de fortes chaleurs et canicules sont donc un problème de santé publique.

En 2025, 5% de la population wallonne se situe dans une zone sujette aux risques de surchauffe urbaine. Si nous devions atteindre, un réchauffement planétaire de +2°C (aux rythmes actuels d’émission de CO2, cela se produirait aux alentours de 2030, soit dans 5 ans !4), ce seront 30% de la population qui seront impactés par les phénomènes d’ilot de chaleur. Le phénomène sera globalement généralisé dans les grandes villes et s’étendra aux alentours, dans les villes moyennes.

Quelles solutions ?

Les solutions se classent généralement en trois types : les solutions vertes et bleues, les solutions grises et les solutions complémentaires.

Les solutions vertes et bleues

Ces solutions fondées sur la nature s’appuient sur la végétalisation des espaces (arbres, haies, strates herbacées, végétalisation des façades et des toitures, etc.) et la valorisation de l’eau (plans d’eau, fleuves, cours d’eau, noues, jardins de pluie, etc.). Plus la surface et le taux de végétalisation est important, plus le rafraichissement le sera. Autrement dit, planter un arbre c’est bien, planter un arbre dans un parterre composé de différentes strates herbacées, c’est mieux, créer un parc, encore mieux. Rappelons, que si la plantation est fortement encouragée, la préservation de l’existant l’est encore plus : préserver les arbres, haies, parcs, friches ensauvagées sera toujours plus efficaces et moins couteux que de devoir recréer des espaces verts.

Les communes wallonnes se lancent dans la végétalisation de leur territoire : Mons et Liège ont respectivement adopter des plans Canopée. La ville de Liège a d’ailleurs rédigé et mis à disposition un magnifique guide de l’Arbre urbain.

En matière de solution bleue, l’idée n’est pas de créer des cours d’eau mais bien de rénover ceux qui auraient été cachés et dénaturés et éventuellement, de les rendre accessibles. Pour amener de l’eau en ville là où elle n’est pas déjà présente, la création de fontaines ou plans d’eau, si possible couplée à la végétalisation et à l’ombrage des espaces publics est une solution de rafraichissement intéressante.

« Selon les contraintes du site, une multitude de dispositifs existe : miroirs d’eau, jets d’eau au sol, brumisateur sur mats ou au sol, fontaines, etc. Par ailleurs, une fois usée, l’eau pourra irriguer les arbres et espaces verts environnants, ou bien alimenter par infiltration les nappes phréatiques. Outre leur fonction de rafraichissement, ces dispositifs souvent plébiscités par les citadins, ont également une dimension récréative. Ainsi, les jeux d’eau contribuent à animer l’espace public, et favorisent les interactions sociales au sein de la population. »5

Les solutions grises

Les solutions grises portent sur les matériaux utilisés pour le revêtement des voiries et la construction des bâtiments, ainsi que les questions de typo-morphologie (l’analyse des formes urbaines, de la trame viaire, des volumes et de l’implantation du bâti…). Les actions viseront à limiter le piégeage de la chaleur. Une opération de revitalisation ou rénovation urbaine peut être une opportunité pour travailler sur la forme urbaine. Outre ces travaux de grande envergure, toute réfection des espaces publics peut intégrer un travail sur le choix des matériaux (avec une attention pour l’indice d’albédo et leur pouvoir drainant) et des solutions d’ombrage, soit par la végétation, soit par des structures d’ombrages.

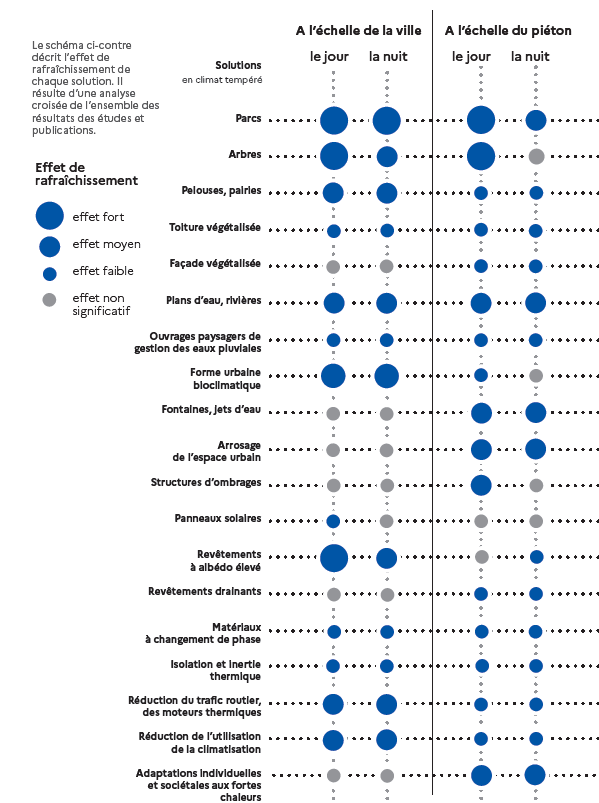

Aucune solution ne peut résoudre à elle seule la problématique de la surchauffe urbaine. Il est alors important de prendre en considération le fait que certaines solutions ne sont pas compatibles, voire s’annulent entre elles, tandis que d’autres agiront en synergie.

Différentes échelles

Le degré d’efficacité des solutions de rafraichissement varie selon l’échelle, de la ville ou du piéton et selon le jour ou la nuit.

Pour avoir une action globale sur le climat urbain – à l’échelle d’un quartier ou d’une ville -, les solutions porteront sur la limitation du piégeage de la chaleur (actions sur la forme urbaine, la circulation des vents, l’albédo et l’inertie des matériaux), la favorisation de l’évaporation et évapotranspiration, la réduction de la chaleur émise par les activités humaines (véhicules et climatiseurs). A l’échelle de l’individu (piéton, cycliste), le confort thermique peut être amélioré en limitant le rayonnement solaire et sa réverbération par les revêtements de sols et de façades, la circulation de l’air et l’humidité, grâce à la présence de végétation.

Les solutions complémentaires

Ces solutions agissent sur les usages de la ville de manière à limiter l’apport de chaleur anthropique et l’adaptation des comportements.

Parmi les sources de chaleur anthropique, citons la circulation automobile, l’activité industrielle et les rejets des bâtiments. Si les industries sont rarement situées au cœur des villes, les voitures occupent cependant une place considérable de l’espace public. Les actions de réduction des émissions de chaleur des véhicules motorisés peuvent être de :

- Limiter la circulation de tous les véhicules dans certains périmètres (à côté de crèches et d’écoles par exemple)

- D’encourager au report vers des transports en commun (en les rendant gratuits, par exemple)

- En sensibilisant à la conduite économe et à l’utilisation raisonnée de la climatisation

- Etc

La limitation du recours à la climatisation est également un enjeu. Outre les rejets d’air chaud, la climatisation est particulièrement gourmande en énergie. Dans les projets de construction et de rénovation, prendre en compte le confort thermique estival est essentiel.

Enfin, il convient également de « penser l’adaptation des activités et des populations dans un cadre plus large, via par exemple l’adaptation des horaires de travail, la mixité sociale ou des usages dans les bâtiments, la résilience des réseaux, etc. Ces éléments transversaux renvoient à la planification nationale, »6

Prendre en compte la surchauffe estivale dans les outils d’aménagement du territoire

Le b.a.-ba de toute démarche d’adaptation est la phase de diagnostic de manière à identifier et localiser les risques présents sur son territoire. Pour rappel, les diagnostics doivent à la fois croiser des données environnementales (cartographie des ilots de chaleur, des ilots de fraicheur, etc.) et les données socio-économiques de manière à localiser les zones au sein desquelles des populations et/ou infrastructures sont particulièrement vulnérables. Une cartographie de l’ensemble des ilots de chaleur diurne et nocturne sera bientôt disponible sur le Portail Climat de l’Awac. Cette cartographie sera relativement précise (résolution de 100 m) et intégrera une modélisation du phénomène d’ilot de chaleur en fonction de trois scénarios de réchauffement planétaire (à +2°, +3° et +4°). Il est essentiel d’inclure une vision à long terme et de ne pas se « contenter » de cartographier le risque actuel uniquement et de tenir compte d’une évolution possible vers un réchauffement à +3° (voire à +4°).

L’analyse contextuelle permettra d’établir les enjeux d’adaptation spécifiques à chaque localité et de les intégrer dans les objectifs du SDC et les principes et mesures de mise en œuvre. L’identification des zones, infrastructures et populations exposées au risque de surchauffe est un paramètre à prendre en compte pour identifier les périmètres au sein desquels réduire (voire stopper) l’artificialisation des sols, planifier l’infrastructure verte, préserver des zones non bâties, affecter les ZACC, définir des seuils de densité et des coefficients de pleine terre et de végétation, etc. Les diagnostics devraient également permettre d’identifier des périmètres dans lesquels réduire le trafic automobile lors de fortes chaleurs (et même en dehors de ces périodes).

Complémentairement aux principes et mesures de mise en œuvre du SDC, les communes peuvent, via leur guide communal d’urbanisme, adopter des recommandations relatives à :

- La conservation, volumétrie et couleurs du bâti, aux principes généraux d’implantation des constructions et installations au-dessus et en-dessous du sol,

- La conservation, gabarit et aspect des voiries et des espaces publics

- Aux plantations

- Aux modifications du relief du sol

- À l’aménagement des abords des constructions

- Aux clôtures

- Aux mesures de lutte contre l’imperméabilisation du sol

Ces thématiques sont intéressantes pour répondre aux ilots de chaleur via des recommandations portant sur : la volumétrie en fonction des vents d’été, de l’exposition au soleil, la présence de points d’eau, de végétation ; en recommandant l’utilisation de couleurs claires (propice au réfléchissement de la lumière et donc de la chaleur) ; en favorisant le maintien ou l’implantation d’arbres, ; en encadrant l’utilisation de clôtures afin de ne pas faire obstacle à la circulation de l’air ; en favorisant le recours à des matériaux perméables pour les stationnements…

La prise en compte du risque de surchauffe urbaine et l’élaboration de solutions d’adaptation doit mobiliser des expertises professionnelles pluridisciplinaires (aménagement, santé, habitat, biodiversité, médiation, …) et l’expertise d’usage des habitant.e.s concerné.e.s (diagnostic situé, solutions adaptées).

Où trouver des idées et conseils pour la mise de solutions d’adaptation face à la surchauffe urbaine ?

Voici une sélection des référentiels qui nous paraissent les plus intéressants et inspirants :

Crédit image d’illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

- European Environment Agency, Extreme weather in a changing climate: is Europe prepared?, 2025, dernière consultation 2 juillet 2025 ↩︎

- Chaleur et ozone, un risque pour la santé, SPF Santé : https://www.health.belgium.be/fr/chaleur-et-ozone-un-risque-pour-la-sante ↩︎

- Quels sont les impacts sur la santé des concentrations d’ozone élevées ?, Irceline, https://www.irceline.be/fr/documentation/faq/quels-sont-les-impacts-sur-la-sante-des-concentrations-d2019ozone-elevees ↩︎

- https://awac.be/2025/05/26/resultats-de-letude-de-vulnerabilite-du-territoire-wallon-presentes-ce-21-mai-2025/ – Pour en apprendre plus sur les différents scénarios élaborés par le GIEC : https://www.carbone4.com/publication-scenarios-ssp-adaptation ↩︎

- ADEME, Mettre en œuvre le rafraîchissement urbain, 2024, p.24 ↩︎

- Tanguy, A., Quelle gouvernance de l’adaptation dans les secteurs ? Iddri, Décryptage, N°01/25, 2025 https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/202503-IB0125-PNACC3%20adaptation.pdf ↩︎

Faites un don

Faites un don