Dans sa Déclaration de Politique Régionale de juillet 2024 (DPR), le gouvernement wallon annonce l’élaboration d’un « référentiel sur la régénération du bâti pour en accélérer la réutilisation et la rénovation ». Référentiel, le mot est connu ; réutilisation et rénovation, les mots sont encore plus familiers. Mais que faut-il entendre exactement par « régénération du bâti » au sens de la DPR ?

Le texte du chapitre d’aménagement du territoire de la DPR annonce une intensification de la construction dans des lieux désignés, avec un développement en surface et en hauteur :

« élaborer un référentiel sur la régénération du bâti pour en accélérer la réutilisation et la rénovation et sur (sic) la densification des zones propices à l’urbanisation ou déjà urbanisées qui soient (sic) respectueuses du cadre bâti, non-bâtis (sic), du paysage et du voisinage (augmentation du taux d’occupation du sol (où est passée la virgule ?) renforcement de la mitoyenneté et de la verticalité des constructions, création de logements aux étages d’activités économiques et commerciales, …) ».

Plusieurs des chevaux de bataille de Canopea sont cités dans ce paragraphe, localisé à la page 79, dans le chapitre « Le développement d’un territoire agile, attractif et résilient ». Par exemple, le respect du cadre bâti et non bâti, qui est la quatrième des Huit Balises du Ménagement du Territoire. Ou encore, habiter au-dessus des commerces, un enjeu sociétal complexe que nous avons toujours mis en avant, et qui est devenu un sujet grand public. Notre dossier Centre commerciaux, mode d’emploi évoquait en 2018 la piste de donner des étages supplémentaires aux boîtes-à-chaussures des shopping centers et des parcs d’activités pour maximiser l’utilisation des m², Quant à la régénération du bâti, elle était définie et explicitée dans un article d’Echelle Humaine consacré à la rénovation urbaine en 2022. Il est réjouissant qu’aborder toutes ces notions ne paraisse plus si foufou aujourd’hui.

Ce qui est troublant dans ce paragraphe, c’est la difficulté de lecture. Les fautes de pluriel, de syntaxe et de ponctuation témoignent de réécritures successives. Elles font apparaître le texte comme le fruit d’une négociation serrée. La réutilisation et la rénovation du bâti ont peut-être eu du mal à se faire accepter par tous les membres du nouveau gouvernement wallon comme étant indissociables de la régénération du bâti. Si l’on en croit les erreurs laissées en cours de modification, il semblerait surtout que ce soient la densification et l’augmentation du taux d’occupation du sol qui aient fait l’objet de débats, de même que le renforcement de la verticalité et de la mitoyenneté.

L’aspect lisse et plutôt langue de bois du « style DPR » n’arrive pas à retomber sur ses pattes. Mais c’est cela même qui rend ce passage-clé d’autant plus réel et crédible.

Car si Chat GPT s’en était mêlé, il n’y aurait eu ni fautes d’orthographe, ni cahots dans la syntaxe.

Quel est l’avis de Chat GPT sur la régénération du bâti en Wallonie ?

Chat GPT est un des systèmes de conversation mis au point en utilisant l’intelligence artificielle. Il en existe d’autres, comme Copilot (https://copilot.microsoft.com/onboarding) ou Deep AI (https://deepai.org/chat), pour n’en citer que quelques-uns.

A la question « Quel est ta définition de la régénération du bâti en Wallonie ? », Chat GPT donne une réponse répartie en deux paragraphes avec sous-titres.

« La régénération du bâti : Une vision de l’urbanisme durable

La régénération du bâti est un concept qui est de plus en plus central dans la réflexion urbanistique et environnementale des sociétés contemporaines. Elle désigne une série d’interventions sur les bâtiments existants, visant à prolonger leur durée de vie, améliorer leur performance, tout en respectant des principes de durabilité et de qualité de vie, dans le but de préserver les espaces naturels et agricoles. Pourtant, derrière cette notion, se cache une multiplicité de pratiques et de compréhensions qu’il est important de démystifier. Il convient d’analyser cette démarche à la lumière des enjeux environnementaux et sociaux, et de comprendre comment elle s’intègre dans les politiques publiques, telles que celles de la Wallonie, qui ont pour but de répondre aux défis du développement urbain durable.

La régénération du bâti : un concept pluriel

En théorie, la régénération du bâti fait référence à un ensemble d’actions qui permettent de revitaliser des bâtiments, des quartiers ou des espaces urbains tout en tenant compte des exigences contemporaines en matière de développement durable. Contrairement à la rénovation, qui implique souvent un simple rafraîchissement de l’existant, la régénération porte une vision plus globale. Elle se rapporte à une amélioration de la performance du bâti, à la mise à jour de ses usages, ainsi qu’à son intégration dans une dynamique inclusive, cohérente et durable. »

C’est assez passe-partout. Comme dans d’autres productions de Chat GPT que j’ai déjà pu lire ou écouter, je constate que le texte comporte des verbes et des adverbes d’opposition (« pourtant », « démystifier » et « contrairement ») alors qu’il n’existe, ni dans le texte ni dans les faits, aucune incompatibilité, aucune contradiction. J’ai l’impression que Chat GPT pond des polémiques là où il n’y en a pas. Pourquoi la rénovation ne se ferait-elle pas dans une perspective (ou une « vision ») globale ?

Le sens du texte se perd dans ses replis. Ça consisterait en quoi, de démystifier la multiplicité de pratiques et de compréhensions ? Qu’est-ce qui explique l’usage systématique de l’adjectif « urbain(s) », alors que j’ai posé la question pour toute la région ?

Afin d’éclaircir la portée du propos de Chat GPT, la question suivante lui a été posée : « Peux-tu faire l’autocritique de ton analyse ? »

Et voici la réponse :

« Bien sûr, voici une critique constructive de l’analyse rédigée ci-dessus, sous forme d’une réflexion sur ses points forts et ses aspects pouvant être améliorés :

Points forts

- Approche globale et systémique : L’analyse s’inscrit dans une vision globale et systémique de la régénération du bâti, ce qui est essentiel pour aborder les enjeux environnementaux de manière cohérente. Cette approche met en lumière l’importance de comprendre la régénération comme un processus interconnecté, avec des répercussions sur l’écosystème, la société et l’économie.

- Accent sur la biodiversité et les espaces verts : L’accent mis sur la biodiversité et la nécessité d’intégrer des espaces verts dans les projets de régénération du bâti est un point très positif. Cette perspective enrichit l’analyse et la rapproche des préoccupations actuelles sur la qualité de vie en milieu urbain et l’importance de réconcilier la ville avec la nature.

- Dimension sociale et inclusive : La mention de l’aspect social et inclusif de la régénération du bâti est également un point fort. Cela renvoie à l’idée qu’une véritable transition durable ne peut se limiter à la dimension écologique, mais doit aussi inclure des objectifs sociaux. C’est un argument important dans le contexte des défis actuels en matière de logement et d’inégalités sociales.

Points d’amélioration

- Problématique du financement et des obstacles économiques : Bien que la régénération du bâti soit présentée sous un angle très favorable, l’analyse aurait pu approfondir les défis économiques liés à ces projets. Les coûts associés à la réhabilitation d’anciens bâtiments, notamment pour les rendre énergétiquement performants, peuvent être un frein majeur, notamment pour les petites communes ou les propriétaires privés. Une critique des difficultés d’accès au financement ou des incitations gouvernementales insuffisantes aurait apporté un contrepoint intéressant à l’analyse.

- Manque d’exemples concrets : L’analyse de la régénération du bâti manque d’exemples concrets ou de cas d’étude pour illustrer les points abordés. En ajoutant des projets réels qui ont appliqué cette approche systémique, cela aurait renforcé la crédibilité du propos. Par exemple, mentionner des villes ou des quartiers qui ont réussi à intégrer des pratiques de régénération durable aurait permis de rendre l’analyse plus tangible.

- Attention à la complexité des projets de régénération : Enfin, l’analyse aurait pu souligner un peu plus la complexité et les défis techniques d’un tel processus. La régénération du bâti ne consiste pas uniquement à « améliorer » un bâtiment, mais aussi à traiter des problèmes structurels souvent complexes et à concilier plusieurs intérêts contradictoires, notamment entre conservation du patrimoine et modernisation pour répondre aux normes actuelles. Cette tension aurait mérité d’être mieux explorée.

Navrée, mais ça sonne creux. L’usage de Chat-bots et de l’AI en général étant destructeur de ressources, il est contre-productif de pousser plus avant l’interrogation du « générateur de conversation » qui semble en outre totalement dénué d’humour. A l’intelligence artificielle, préférez toujours la bêtise naturelle, c’est un conseil de mon beau-frère.

On peut rêver plus fort

Ce petit détour par l’IA ne nous doit pas nous éloigner de l’essentiel : quelle régénération du bâti voulons-nous, comment devrait-elle être présentée dans un référentiel régional ?

Chaque geste, chaque décision d’aménagement du territoire entraîne des répercussions sur le cadre de vie, l’écosystème local et la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Ce serait fantastiquement positif si la Wallonie pouvait, durant la législature 2024-2029, se doter d’un référentiel en matière de régénération du bâti, où seraient incorporées les conclusions des parlementaires en matière de reconstruction post-inondation et en matière de gestion de crise.

A quoi ressemblerait ce référentiel ?

Petite intro dans le « style DPR » (mais néanmoins sincère 😉)

Le référentiel se distinguerait par son approche holistique et profondément connectée aux réalités environnementales, sociales et économiques. Sa démarche se fonderait sur un équilibre entre les enjeux écologiques immédiats et les besoins à long terme. Dans une perspective de transition durable, il ferait de chaque acte d’aménagement une opportunité de réconcilier les personnes, l’architecture et la nature. Son approche systémique aiderait à réfléchir à l’impact global de l’acte de régénération sur le cycle de vie du bâtiment et ses effets sur la biodiversité.

Le référentiel mettrait l’accent sur la nécessité de repenser notre modèle d’urbanisation en prenant en compte l’ensemble des impacts environnementaux liés à la gestion du bâti. Ainsi, la régénération ne se limiterait pas à la réhabilitation d’un bâtiment ou à l’optimisation de ses performances énergétiques, loin de là. La régénération du bâti, dans cette optique, offrirait non seulement une réponse à des préoccupations esthétiques et fonctionnelles, elle participerait activement à la préservation des ressources naturelles, à la résilience de la région face aux crises environnementales et à la création d’un cadre de vie respectueux des écosystèmes.

La régénération du bâti serait présentée dans le référentiel comme

- un outil de résistance face à la consommation excessive des ressources naturelles

- un levier de résilience face aux dérèglements climatiques

- un moteur de la transition durable, visant à réduire l’empreinte écologique des bâtiments tout en enrichissant la biodiversité urbaine et en offrant de nouveaux espaces de qualité pour les habitant.es.

Les mesures concrètes du référentiel idéal

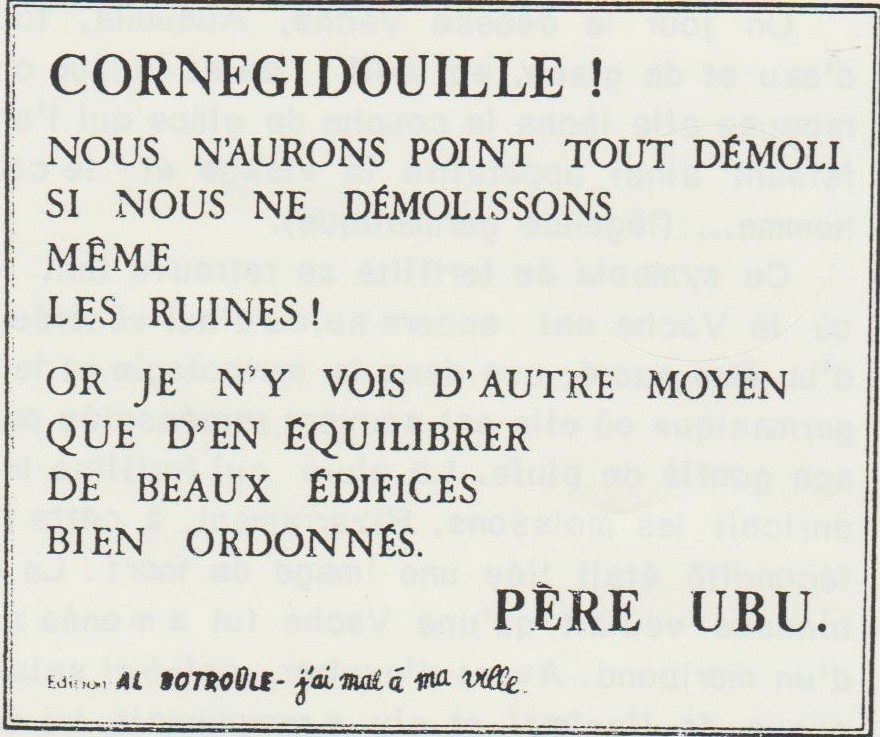

La régénération, en tant qu’elle vise l’existant, doit éviter la logique de la « déconstruction » (qui n’est qu’une autre façon de parler de démolition). Le référentiel devrait apprendre à son public-cible à apprécier les matériaux déjà utilisés, quand ils sont encore en place dans des structures anciennes, même (et surtout) si elles ne sont ni classées, ni reprises à l’inventaire. Simplement, elles existent déjà. Donc, apprendre à les comprendre, donner envie de les remettre en service. Puis, pour coller à la volonté de désartificialiser, le référentiel devrait montrer de quelles manières il est possible d’optimiser les surfaces découvertes pour y intégrer des espaces verts et des éléments de biodiversité.

Tout cela permet de travailler à une densification sensible qui fait apprécier les qualités intrinsèques du bâti, et tire son attractivité de la dimension sociale et patrimoniale des bâtiments. Au lieu de construire plus, on habiterait mieux, on utiliserait mieux ce qui existe.

Un exemple de réutilisation qui rapporte bien plus qu’une démolition ? Dans son projet « Cœur de ville » à Namur, l’entreprise Thomas & Piron avait projeté de remodeler le quartier des Emaillés, dans le bas de Bomel à Asty-Moulin. Elle prévoyait de raser l’ensemble des bâtiments présents sur le site. La Ville de Namur, bien inspirée, a négocié avec le constructeur la préservation des anciennes fabriques aux pignons en pointe très caractéristiques. Les rescapées font désormais partie intégrante du projet et lui procurent un ancrage qui constitue une indéniable plus-value. Sur le plan des ventes, à date, toutes les maisons ont été achetées, sauf une. Il s’en est fallu de peu qu’elles disparaissent !

Vive les passoires

Le référentiel devra bien-sûr aborder la question de la performance énergétique, enjeu central actuel. Ce serait l’occasion de rappeler que l’économie de ressources inscrit le calcul de la performance dans une logique de cycle de vie, où l’énergie grise et l’empreinte carbone de tout le processus de construction sont prises en compte, et non seulement le niveau d’efficience de l’équipement ou de ses matériaux considérés isolément. Le calcul du gain financier devra impérativement se faire en incluant la persistance du bien immobilier, des plantations existantes, des chemins existants : en clair, chiffrer ce que cela coûterait de les « construire hors de rien », par rapport au fait que ces choses sont déjà là et que notre devoir est de les faire durer, plutôt que de les jeter. Elles ne sont peut-être pas tout à fait à notre goût, ou accordées à nos besoins ? Le référentiel devra aider à faire reconnaître leur valeur propre et encourager à chercher d’autres biens immobiliers qui peut-être nous conviendront mieux. La régénération du bâti doit rester un plaisir.

Une illustration de cette démarche est donnée par l’installation des études notariales dans des bâtiments anciens, que le « bon sens populaire » qualifie de passoires énergétiques, une expression devenue courante en Wallonie pour mépriser le bâti ancien en faisant semblant qu’on l’a analysé en détail.

Croyez-vous vraiment que les notaires aient autant d’argent à gaspiller pour le prestige ? Ne serait-il pas plus logique de penser qu’étant très exposée aux questions immobilières, cette profession opte majoritairement pour des maisons anciennes en connaissance de cause ?

La « passoire » peut devenir une championne énergétique. Cela passe par une adaptation des volumes intérieurs et des équipements de chauffage et d’éclairage, en fonction des moyens financiers disponibles mais aussi à la mesure de l’inventivité et de l’écoute accordées à la bâtisse elle-même. Si elle a été convenablement construite – et c’est souvent le cas des bâtiments ayant survécu à la seconde guerre mondiale -, la passoire s’avère un lieu plus aéré et plus sain que bien des maisons, bureaux, appartements et commerces dits modernes, passifs ou à haute-performance énergétique, même sans travaux d’amélioration. Cerise sur le gâteau, le fait même de veiller à l’entretien du bâtiment et de l’occuper va faire ressortir visuellement l’immeuble de l’étude notariale parmi ses voisins. Le côté prestigieux est donné par les soins. Ce serait une illusion de penser que les autres maisons n’ont aucune valeur. Elles attendent un effort particulier, elles ne demandent qu’à être redécouvertes, chacune à leur manière.

Un coin de paradis, sauvage mais gentil

Le référentiel abordera le sujet méconnu de la biodiversité ordinaire, celle qui disparaît chaque jour sous les pelleteuses.

Le référentiel devra donner à son public-cible des clés et des outils pour repérer la biodiversité qui est déjà là, sur n’importe quel site. Il fera référence à la capacité des lieux urbanisés et des bâtiments à offrir des espaces propices à la vie animale et végétale, même dans un contexte densément construit. Un bâtiment régénéré peut non seulement répondre aux besoins humains, mais aussi ménager des espaces accueillants pour la faune et la flore, et par là ajouter cette dimension de nature qui est si essentielle aux humains, on y revient.

Parmi tous les services rendus par la biodiversité, il n’est aujourd’hui plus possible d’ignorer ceux que rendent les îlots de fraîcheur et les aires d’épanchement des cours d’eau. Ces deux types de faciès sont particulièrement mis en avant lors de chaque Décodage sur le terrain de Canopea. Ils se rencontrent même au cœur des îlots urbanisés et remplissent en outre de nombreux autres rôles, dont celui non négligeable de passage à oiseaux.

La régénération du bâti, acte profondément politique et environnemental

Le référentiel devra accorder une attention particulière à la dimension sociale de la régénération du bâti, notamment aux biens communs. Les améliorations qu’il devra promouvoir sont celles qui profitent aux habitant.es ET à la communauté locale en ce qu’elles assurent un accès équitable au logement, à la qualité de l’air, à des espaces de travail et de loisirs de qualité. Concrètement, il devrait baliser la régénération du bâti pour qu’elle participe à réduire les inégalités d’accès aux espaces verts et à la nature.

Cela passe par une reconnaissance des usages sociaux du bâti et par des projets de régénération conçus avec les parties prenantes locales : riverains, associations, entreprises locales, populations plus vulnérables comme les personnes très âgées et les personnes à moindres revenus.

Le référentiel devrait proposer une régénération sobre en ressources et ouverte sur les usages possibles, qui permette la réinvention individuelle du rapport à la localité, au territoire, à l’environnement.

En savoir plus

Avis sur la végétalisation des bâtiments

Canopea avait transmis en 2021 à la Chambre des Représentants, dans le cadre d’un débat sur la végétalisation des bâtiments fédéraux, une série d’observations et de mesures. Ce document est disponible sur demande.

Bang voor Brussel hoe de stad lelijk werd

Canopea est alertée quotidiennement sur la prolifération de chantiers d’urbanisation. Il y a quelques années, un reportage de Canva avait donné la parole aux Bruxellois.es qui s’inquiétaient de ce que leur ville devenait bien laide à force de chantiers dans tous les coins. Il en a résulté « Bang voor Brussel hoe de stad lelijk werd » (https://www.youtube.com/watch?v=osJqwDfcLys), un grand patchwork où vous découvrirez la pensée des habitant.es, à travers chansons, blagues, commentaires d’archives, images saisissantes.

Des grilles de lecture pour analyser les projets de régénération

Le dossier “Stop béton” présente quelques grilles de lecture, son second volet (« Comment stopper le béton ») y est consacré, avec notamment les 17 objectifs du développement durable et, bien entendu, les huit balises du Stop Béton.

Fonction consultative

L’architecture ordinaire, ou architecture sans architecte, risque bien de disparaître au rythme des gros dossiers d’urbanisation, tant en ville qu’en périphérie ou à la campagne. Heureusement, les partenaires impliqués dans les pôles de la fonction consultative régionale veillent au grain et interviennent autant que possible. Même si leur avis n’est qu’un avis, les différentes sections des pôles Aménagement du territoire et Environnement ont compris la valeur complexe du bâti existant. C’est très satisfaisant de voir que Canopea n’est plus seule à le défendre lors des débats.

Pour consulter les avis des pôles du CESEW : https://www.cesewallonie.be/avis

Un outil pour identifier le réseau des arbres existants

Une plateforme surnommée l’internet des arbres est en cours de développement : https://www.maisondelurbanite.org/post/l-internet-des-arbres-une-gestion-intelligente-des-arbres-urbains

Crédit image illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

Faites un don

Faites un don