Une nouvelle étude met en avant l’impact sanitaire positif des zones basses émissions (ZBE) de Bruxelles et Anvers. Ce type de mesure avait pourtant été abandonné à l’échelle du territoire wallon par le précédent gouvernement. Cet abandon reposait tant sur base d’éléments sanitaires que sociaux. Dans cette analyse, nous défendons que les ZBE méritent d’être déployées dans certaines zones et à certaines conditions, mais également qu’il serait bon d’en profiter pour améliorer la manière dont on se chauffe !

De quelle pollution parle-t-on ?

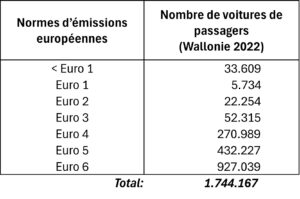

Pour limiter la pollution de l’air que l’on respire (particules fines, ozone, dioxyde d’azote, …), les pouvoirs publics peuvent activer plusieurs leviers touchant à de nombreux secteurs. Il peut s’agir de mesures touchant à l’industrie (mécanisme de filtration, capotage, délocalisation), au résidentiel (règlementer les modes de chauffage domestique) ou à la mobilité (zone basse émission, vitesse de circulation, contrôle filtres à particules1…). Dans ce dernier secteur, des efforts ont déjà été entrepris au cours des deux dernières décennies. En effet, bien que la taille du parc automobile wallon ait augmenté de 30% entre 2000 et 20222, les émissions d’oxydes d’azotes3 (NOx) et de particules fines (PM2.5) émises par le trafic routier ont quant à elles été respectivement divisées par 3,3 et 3,8 ! Et pour cause, le renouvellement progressif du parc automobile répond à des normes européennes toujours plus strictes. Plus la norme EURO est récente – la norme EURO 6 étant la plus récente – moins le véhicule est censé polluer4, on peut constater le renouvellement progressif du parc automobile sur le graphique ci-dessous.

Gardons tout de même à l’esprit que cette diminution notable de la pollution atmosphérique émise par le trafic routier concerne des polluants impactant directement la qualité de l’air qu’on respire et notre santé. Pour ce qui est de l’évolution des gaz à effet de serre (GES) impactant le climat, de gros efforts restent à faire au niveau de la mobilité, car le transport routier reste l’une des principales causes de pollution aux GES, tant en Wallonie qu’en Belgique (après l’industrie)5.

Si l’Europe compte à présent plus de 300 ZBE, c’est parce qu’il s’agit d’une stratégie efficace pour assainir la qualité de l’air dans nos villes. Car rappelons-le, notre santé mentale et physique est influencée par l’air que nous respirons. Cela a déjà été démontré que les ZBE mises en place dans certaines capitales, telles que Londres, Lisbonne, Rome, Madrid, Amsterdam et Berlin avaient contribué à améliorer la qualité de l’air.

Enfin, au-delà de l’enjeu sanitaire, figure également un enjeu de justice sociale et environnementale. A Bruxelles, par exemple, les quartiers les plus défavorisés se situent généralement dans les zones les plus polluées. La Wallonie n’échappe pas à la règle : sur l’ensemble des wallons exposés à des concentrations de particules fines néfastes pour leur santé, 43% d’entre eux présentent un revenu socio-économique très faible6. De quoi remettre en perspective le concept d’ « écologie punitive ». La punition ne réside-t-elle pas dans le maintien de ce statuquo inégalitaire ?

La ZBE contribue à purifier l’air respiré

Parue le mois passé (mars 2025), la nouvelle étude7 des mutualités libres rappelle l’utilité de créer des zones basses émissions si l’on souhaite préserver la qualité de l’air que l’on respire et ainsi donc notre santé. Pour appuyer ses propos, les mutualités se sont penchées sur le cas d’Anvers, Gand et Bruxelles.

La santé de 420 000 citoyens a ainsi été analysée entre 2016 et 2022, au regard des niveaux de pollution sur cette même période.

Ainsi, des pathologies telles que les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, mais également la consommation de médicaments antidépresseurs ou antithrombotiques ont pu être mises en corrélation avec la concentration des différents polluants (Particules fines, dioxyde d’azote, black carbon) dans l’air ambiant.

En mesurant la qualité de l’air dans plusieurs villes « témoins », c’est-à-dire n’ayant pas instauré de ZBE, l’étude des mutualités permet de constater que la mise en place de ces zones à Bruxelles et à Anvers a significativement contribué à améliorer la qualité de l’air plus rapidement que dans d’autres villes.

Le cas du black carbon (BC) est illustratif. Avant mise en place de la ZBE à Bruxelles, le taux de BC était plus important à la Capitale que dans les villes témoins de Wallonie et de Flandres. Après mise en place de la ZBE, les concentrations de ce polluant étaient plus faibles à Bruxelles que dans les villes témoins des autres régions du pays. Pour les particules fines (PM2.5), le même renversement de tendance a pu être observé après mise en place de la ZBE à Anvers en comparaison avec les villes flamandes.

Autres points positifs à souligner :

- Les effets positifs d’une ZBE se font ressentir à plus de 5 km des limites de la ZBE ;

- La diminution des pollutions au black carbon (BC) et au dioxyde d’azote (NO2) constatée dans les ZBE a permis de diminuer les inégalités environnementales8. Cette diminution est plus marquée dans les quartiers défavorisés que dans les zones aisées. La mise en place des ZBE renforce donc la justice environnementale en diminuant l’exposition des ménages les plus défavorisés aux polluants.

Et la santé dans tout ça ?

Malgré la courte période de temps de l’étude, les mutualités ont tout de même pu observer que l’évolution de la quantité d’antidiabétiques consommée était moins intense dans les quartiers bénéficiant d’une ZBE que dans les autres villes témoins. En effet, comme l’avait déjà souligné l’agence européenne de l’environnement, la charge de morbidité principale liée au NO2 est le diabète9.

Comme le signalent à juste titre les auteurs de l’étude, la charge de morbidité10 liée à la pollution de l’air est principalement due à l’exposition chronique. Les ZBE mises en place à Bruxelles (2018) et Anvers (2017) sont assez récentes. Il faudra encore quelques années de mise en application des ZBE pour tirer d’autres conclusions d’ordre sanitaire. De plus, le COVID s’est ajouté dans la danse entre 2020 et 2022, ce qui a sans doute perturbé les observations durant cette période.

Malheureusement, ces nouvelles données factuelles réjouissantes n’ont pas empêché le report du calendrier de la ZBE bruxelloise. Comme nous avons pu le lire dans la presse de ces derniers jours, Bruxelles est en train de retarder de 2 ans le calendrier de restriction progressives des véhicules les plus polluants dans sa zone basse émission11. A la place d’être interdits à la circulation dans les ZBE en janvier 2025, les véhicules au moteur diesel euro 5 ou au moteur essence euro 2 pourront finalement encore rouler jusqu’en 2027.

Ce report n’a pas échappé à la critique du Conseil d’Etat, estimant que cette procrastination « met à mal le droit de chacun à un environnement sain, consacré dans la Constitution. En retardant l’entrée en vigueur de la prochaine phase de la zone de basse émission, le législateur fait reculer le droit à la protection de la santé et le droit à la protection d’un environnement sain »12.

Quelques perspectives pour la Wallonie

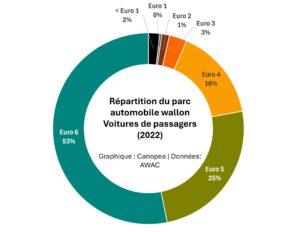

En Wallonie, le Gouvernement annonçait en mars 2024 ne pas souhaiter donner suite aux perspectives d’instaurer de ZBE dans les agglomérations wallonnes13. Les études menées sur l’évaluation de la pertinence de mise en place d’une ZBE généralisée à l’ensemble du territoire montraient en effet qu’il n’y aurait pas de gains environnementaux suffisants pour justifier le déploiement de cette politique de mobilité à l’ensemble du territoire. De base, un décret datant de 2019 (avant les études dédiées) prévoyait d’interdire, dès 2025, la circulation pour les véhicules de catégorie M114 répondant aux normes européennes les plus anciennes (EURO 1, 2 ou 3) ou ne répondant à aucune norme15. Comme nous pouvons le voir sur le graphique et tableau ci-dessous, cette mesure aurait concerné 6 % des véhicules passagers que comporte le parc automobile wallon.

Si ce décret était passé début d’année, quelques dizaines de milliers de véhicules auraient dû être mis hors de la circulation. Cette mesure était étiquetée d’écologie punitive dans l’opinion publique, au regard des milliers de ménages précaires qui auraient dû trouver une alternative de mobilité dans leur quotidien. Il faut reconnaître que la communication (tant politique que médiatique) autour de cette proposition aurait du davantage défendre l’aspect sanitaire ainsi que les inégalités environnementales pour assurer une meilleure légitimité au sein de la population. Si le côté anti-social a été pointé du doigt au niveau wallon (car pas de distinction entre les contextes urbains et ruraux), il ne faut pas perdre de vue le risque d’effet rebond au niveau international, étant donné que les véhicules rayés de nos routes sont bien souvent exportés à l’étranger16…

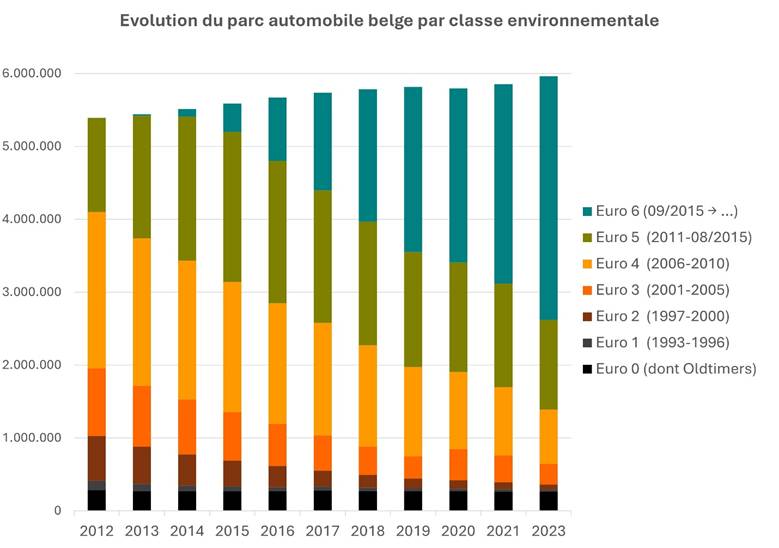

Ces mêmes études montraient qu’il était plus pertinent d’envisager la ZBE à l’échelle des agglomérations les plus densément peuplées plutôt qu’à l’échelle de tout le territoire wallon. Ainsi, l’ISSeP (Institut scientifique de service public) préconisait d’envisager la ZBE dans les villes de Liège, Charleroi, Namur, Mons, etc. En effet, dans ces villes, les recommandations sanitaires de l’OMS ne sont pas respectées en matière de qualité de l’air.

Vers une ZBE de nos modes de chauffage ?

La nouvelle Directive européenne relative à la qualité de l’air ambiant fixe de nouvelles valeurs limites, plus proches de celles de l’OMS. D’ici 2030, voici un aperçu des zones urbaines wallonnes qui vont devoir entreprendre des mesures pour respecter les recommandations de l’OMS17.

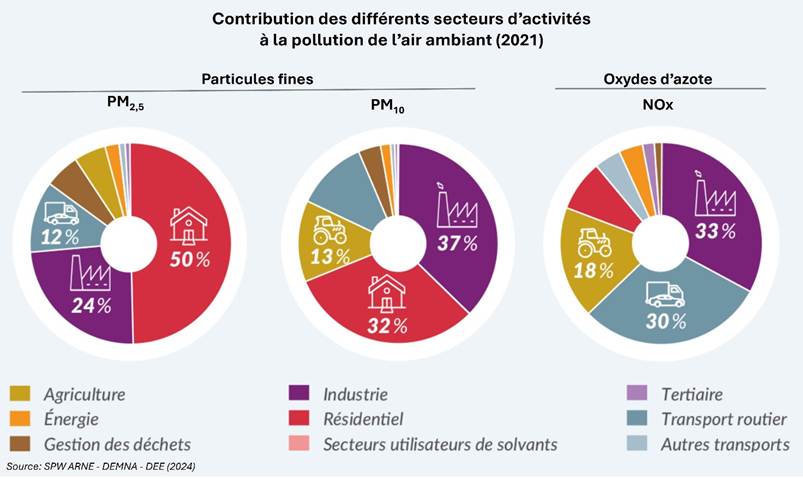

Ce tableau est à mettre en parallèle avec la contribution des différents secteurs d’activité à la pollution de l’air ambiant (figure ci-dessous)18.

Comme nous pouvons le voir, les secteurs contribuant le plus à la pollution de l’air ambiant varient selon le type de polluant auquel on s’intéresse.

Pour diminuer la pollution en dioxyde d’azote (NO2), il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures sectorielles tant dans l’industrie (33% des émissions) que dans la mobilité (30% des émissions). A ce titre, les ZBE instaurées à Bruxelles et à Anvers mériteraient d’être répliquées dans les grandes villes wallonnes ne respectant pas les recommandations de l’OMS.

Afin d’éviter la consonance « punitive », ce type de mesure doit non seulement être abordée sous l’angle de la justice environnementale (voir plus haut dans le texte) mais également être accompagnée d’un soutien financier pour les ménages les plus vulnérables. A ce titre, Bruxelles a instauré une prime (Bruxell’Air) dès 2006 pour les ménages désirant se débarrasser de leur véhicule. Ainsi, selon les revenus et la situation d’un ménage, la radiation d’une plaque d’immatriculation peut être récompensée par une prime allant de 526€ à 1052€ et pouvant être dépensée dans une série de services de mobilité (transports en commun, budget vélo, voitures partagées, …). A noter que la majorité des ménages ayant radié leur plaque l’ont fait car ils n’utilisaient que très peu leurs véhicules ou que la charge financière liée à la possession du véhicule devenait trop importante. Seuls 20% des réponses obtenues montrent que ce choix a été fait à cause de la ZBE19.

A contrario, pour résoudre l’enjeu des particules fines PM2.5 – les plus problématiques, car plus fines que les PM10 – il s’agit plutôt de déployer des mesures touchant au secteur résidentiel (50% des émissions) plutôt qu’au trafic routier (12% des émissions).

En effet, au niveau résidentiel, ce sont nos modes de chauffage qui sont les principaux pollueurs. Mais tous les modes de chauffage ne se valent pas. Les plus émissifs sont les modes de chauffage au bois. Ainsi, l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) estime que l’ensemble des modes de chauffage au bois (bûches, pellets, …) sont responsables de 40 % des particules fines (PM2.5) émises !

En conclusion, quitte à instaurer une ZBE modifiant nos modes de transport dans les grandes villes wallonnes, ne serait-il pas temps de revoir nos modes de chauffage pour être cohérent ? Tout comme il existe des normes EURO pour départager les véhicules, il existe maintenant une norme Ecodesign20 pour favoriser certaines installations de chauffage à bois plutôt que d’autres ! Alors, ça vous chauffe ?

Crédit image illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

- L’étude Remote Sensing de Bruxelles Environnement a mis en lumière que « 5% des véhicules diesel censés être équipés d’un filtre à particules présentaient des concentrations de particules (PN) dues à un dysfonctionnement ou au retrait du filtre. Ces 5% de véhicules représentaient plus de 90% des émissions de particules ». ↩︎

- IWEPS, Indicateurs statistiques, Parc automobile et immatriculations, Evolution du parc automobile des voitures particulières en Wallonie par type de motorisation (1980 – 2024) ↩︎

- AWAC, Inventaire d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) ↩︎

- Les normes EURO cadrent la valeur maximale de pollution (mg/km) pour les polluants suivants : oxydes d’azotes (NOx), monoxyde de carbone (CO), Hydrocarbures (HC), Particules fines (PM). Si les émissions autorisées d’oxydes d’azotes (NOx) sont de plus en plus restrictives au fil des normes EURO, on constate pour les particules fines une amélioration significative quant à la masse de particules émises, mais qu’une faible amélioration quant au nombre de particules émises (celles-ci étant toujours plus fines). ↩︎

- Canopea, “Voitures et CO2: une défaite européenne », Dossier, Octobre 2024 ↩︎

- Canopea, “Pollutions, tous égaux ? Focus sur les inégalités environnementales”, janvier 2023 ↩︎

- Mutualités libres, “Positive impact of the introduction of low emission zones in Antwerp and Brussels on air quality, socio-economic disparities and health: a quasi-experimental study”, mars 2025 ↩︎

- Ces données, représentant la situation socioéconomique par quartier statistique, sont issues du projet BIMD (Belgian Index of Multiple Deprivation) ↩︎

- EEA, Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease 2023, Briefing, Novembre 2023 ↩︎

- « Façon dont une maladie touche une population en termes de problèmes de santé, de risque de décès, de coût financier des traitements ou d’autres indicateurs reconnus. » – EFSA ↩︎

- La Libre, « Zone basse émission : le Parlement bruxellois adopte une nouvelle ordonnance correctrice de report de la LEZ », 21/03/2025 ↩︎

- La Libre, « Report de la phase de la zone de basses émissions à Bruxelles : gare aux risques juridiques, le Conseil d’Etat met en garde », 03/03/2025 ↩︎

- Le Soir, Véhicules polluants : vers des mesures plus strictes en Wallonie, 12/03/2024 ↩︎

- Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ↩︎

- 17 janvier 2019 – Décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ↩︎

- Canopea, « Refiler aux « pauvres » nos voitures usagées ? », novembre 2019 ↩︎

- Cette compilation de données se base sur le monitoring de l’ISSeP, l’ensemble des données peut être consulté via le portail Wallonair ↩︎

- Ces infographies sont issues du portail « Etat de l’environnement wallon », Diagnostic environnemental de la Wallonie, Air ↩︎

- Bruxelles Environnement, Prime Bruxell’Air, Rapport 2023 ↩︎

- A ce sujet, le site du fournisseur Dossin propose une belle synthèse : « Tout savoir sur la norme Écodesign 2022 pour les inserts et poêles au bois en Wallonie » ↩︎

Faites un don

Faites un don